共85条回复

时间正序

- 时间正序

- 时间倒序

- 评论最多

Fe4[Fe(CN)6]3

12月前

2025-2-12 11:57:42

天文学基础(一) 太阳系概览

相信大家通过高中的地理课都对宇宙有了初步的了解,也许还记得太阳系有八颗行星,天体系统一共分四级。这两篇文档我们将从地理课本的空缺处开始,探索宇宙更多的奥秘。

太阳系中,太阳占了 99.86%的质量,是整个系统的主宰。地球到太阳的平均距离定义为1天文单位(1AU=1*10^9 km ,此处“平均距离”的具体定义不再赘述)。光从太阳传到地球需要8分钟,而传到海王星需要4小时。太阳系中,除水星与金星外,其他行星都有卫星;除木星外其他气态行星都有光环(只是天王星与海王星的光环过于黯淡,难以观察到而已)。

内行星

从地理练习题中,我们知道地球之所以宜居是因为有适宜的大气、温度与液态水,那么其他非宜居行星与地球差在哪里了?

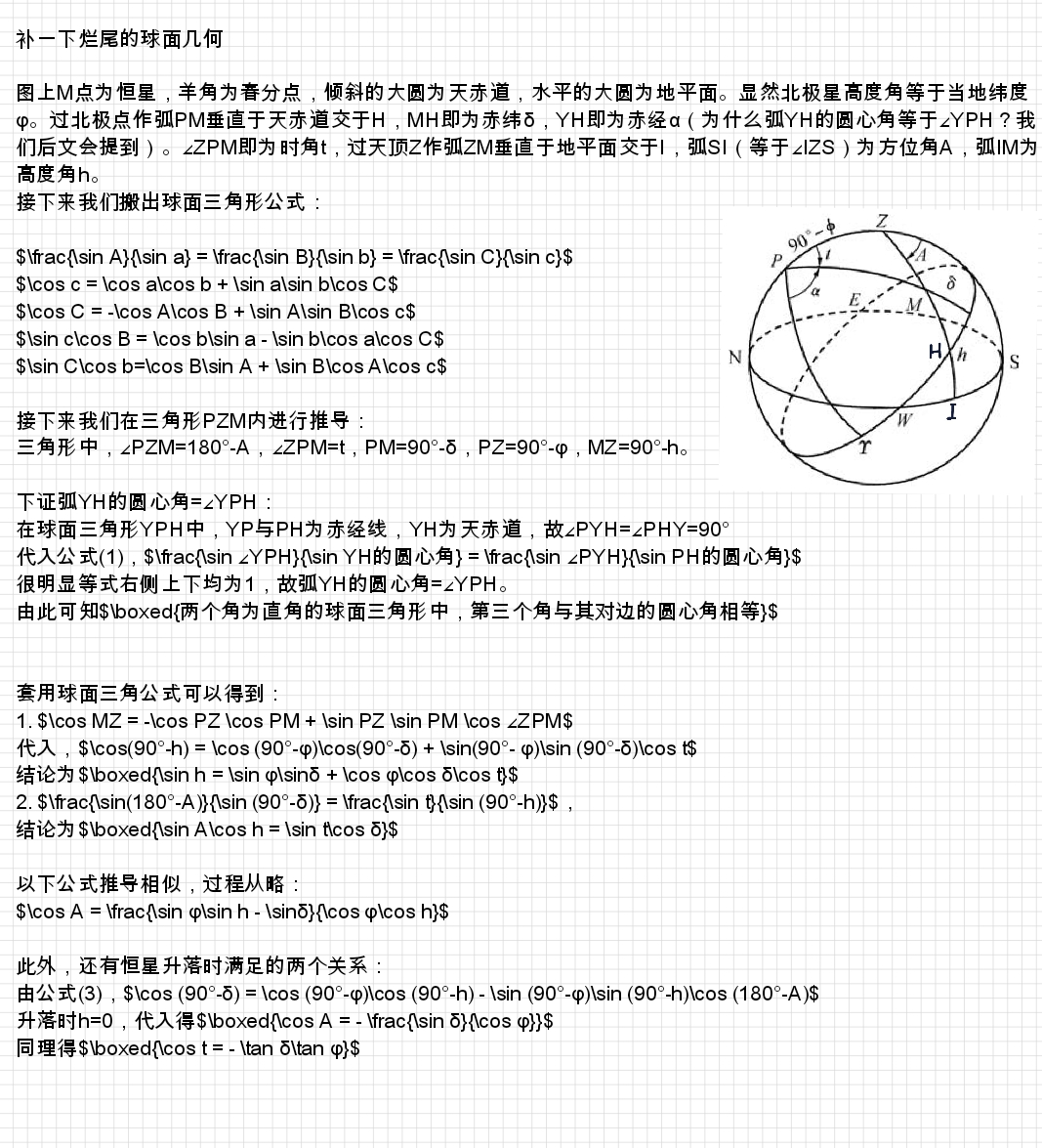

以下是四颗内行星的大小对比:

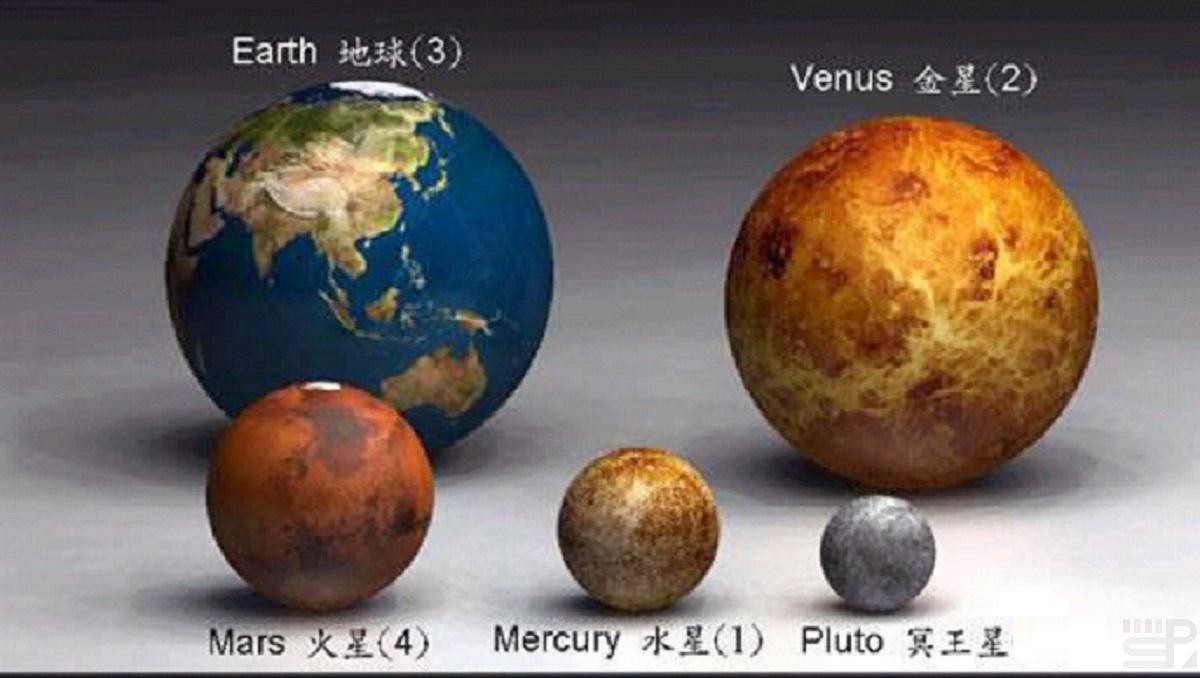

水星距离太阳最近,由于其距离太阳仅约0.4AU,且大气压仅有地球的1万亿分之一,水星表面的昼夜温差高达600摄氏度。公转周期89天,自转周期176天,一天相当于两年。水星自转轴与黄道面垂直,导致其没有四季的变化。(下图为伪彩色照片,不反映真实颜色)

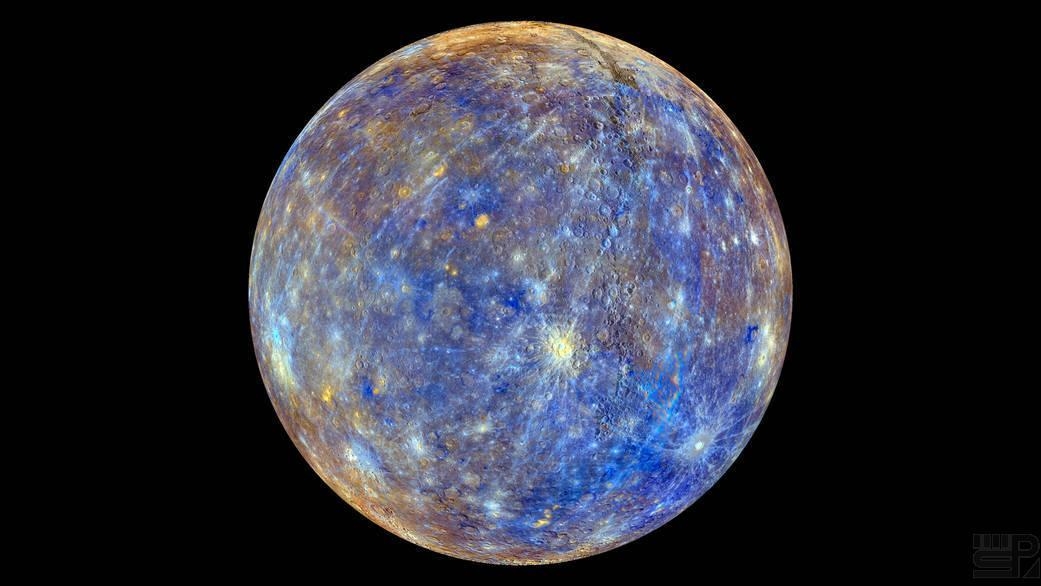

金星被誉为“地球的姊妹”,其质量和体积均与地球相当。然而金星大气比地球浓密许多,大气压比地球大90倍,大气成分以二氧化碳为主,其余为氮气、氩气等。其极高的大气密度导致了严重的温室效应,地表温度高达480摄氏度,几乎没有昼夜温差。金星公转周期225天,自转周期117天,但需要注意的是,金星自转方向与其他行星不同,所有天体都是西升东落的。

懂了,以后反驳数学老师就说“太阳西升东落不是不可能事件”[doge]

有关地球的信息不再赘述。

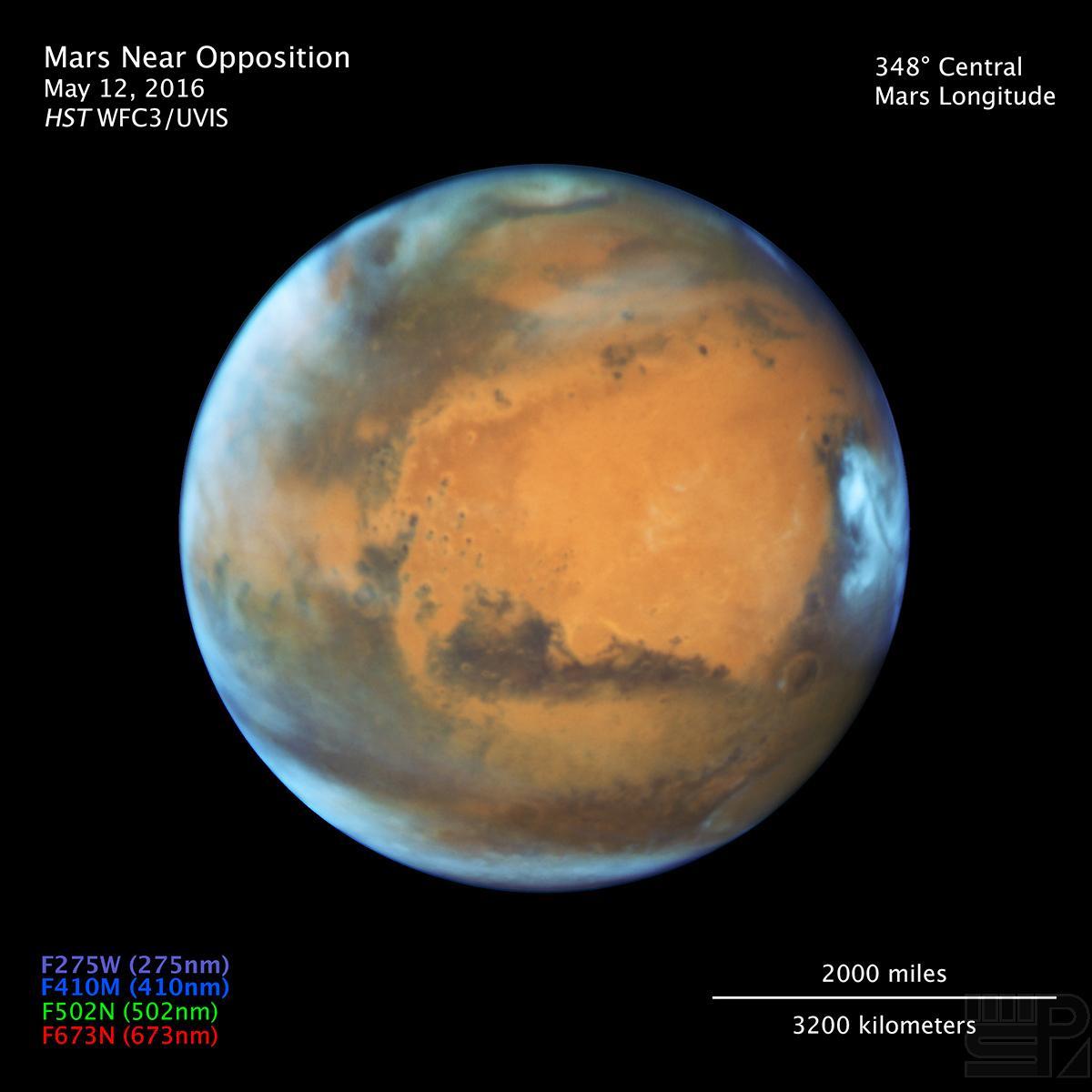

火星比地球小,质量只有地球的十分之一,大气稀薄,大气密度也不足地球的百分之一。火星的大气成分与金星大体相同,以二氧化碳为主,其余为氮气、氩气等(这么看来,其实原始地球的大气可能也和这俩差不多)。火星与地球的相似之处在于其自转周期约24.5小时,不过火星一年有680天。由于大气稀薄,火星的昼夜温差与季节温差都较大,大约波动在+20摄氏度至-139摄氏度之间。火星上最显著的地貌特征是奥林匹斯山,高25000米,是珠穆朗玛峰的将近三倍高。近期研究表明火星的两极凝结的干冰中存在一定量的水分,对火星地貌的遥感探测也支持火星曾经有大量液态水的结论。

由此可见,太阳系内其他行星不存在生命的主要原因是过低或过高的大气密度导致不适当的温室效应,这一点也无时无刻不在提醒地球人:肆意污染大气终会带来灭亡。

全文内容整理自《天文学新概论》第1.2节,感谢各位的观看,点赞过10继续更

9条评论 评论

- 1

Fe4[Fe(CN)6]3

12月前

2025-2-12 13:12:11

天文学基础(一)太阳系概论

上帖我们讲到太阳系的固态行星,今天我们把气态的补完。

木星是太阳系最大的行星,质量相当于其余7颗质量之和的两倍多,体积约为地球的1300多倍。木星分为四层,最外层为气体,内部为深度16000千米的液态氢海洋,其下为液态“金属态”的氢和氦,最内层的岩石内核直径只有地球的1.6倍。木星自转周期约10小时,由于表面为液体与气体,其两极与赤道的自转不同步。木星最外层的大气以氢与氦为主,没有水蒸气。著名的“大红斑”其实是含磷化合物组成的气体漩涡,有两个地球大。

木星截至2019年一共发现了79颗卫星(以后可能有更多),其中有一部分是被木星俘获的小行星。木卫二和木卫三的地下有液态水海洋,在合适的温度条件下可能出现生命。

下图为木星的四颗卫星,依据木卫一、二、三、四排序

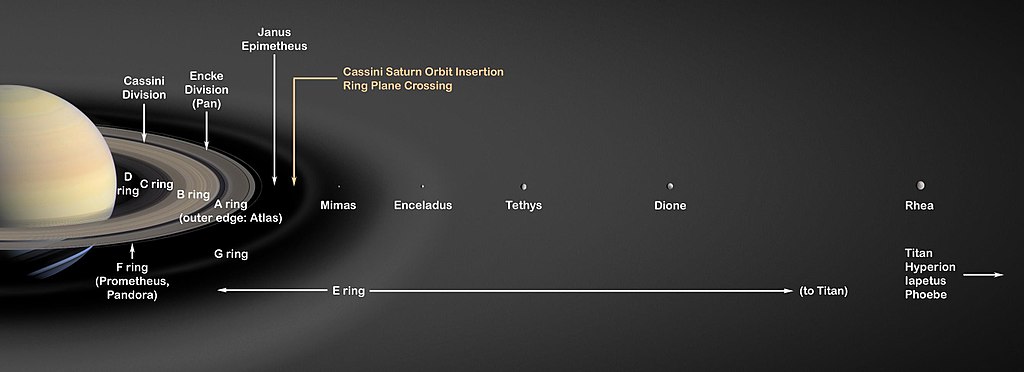

土星是肉眼可见最远的行星,其密度小于水,内部结构与木星类似。土星最显著的特点是其美丽的光环,在不同位置观察时环的宽度不同,在某些情况下甚至会“消失”。土星是太阳系内卫星最多的,截至2019年一共发现了82颗。著名的土卫六拥有浓密的大气与液态甲烷海洋,那里是否存在生命是现代天文学家感兴趣的问题。

土星环的结构

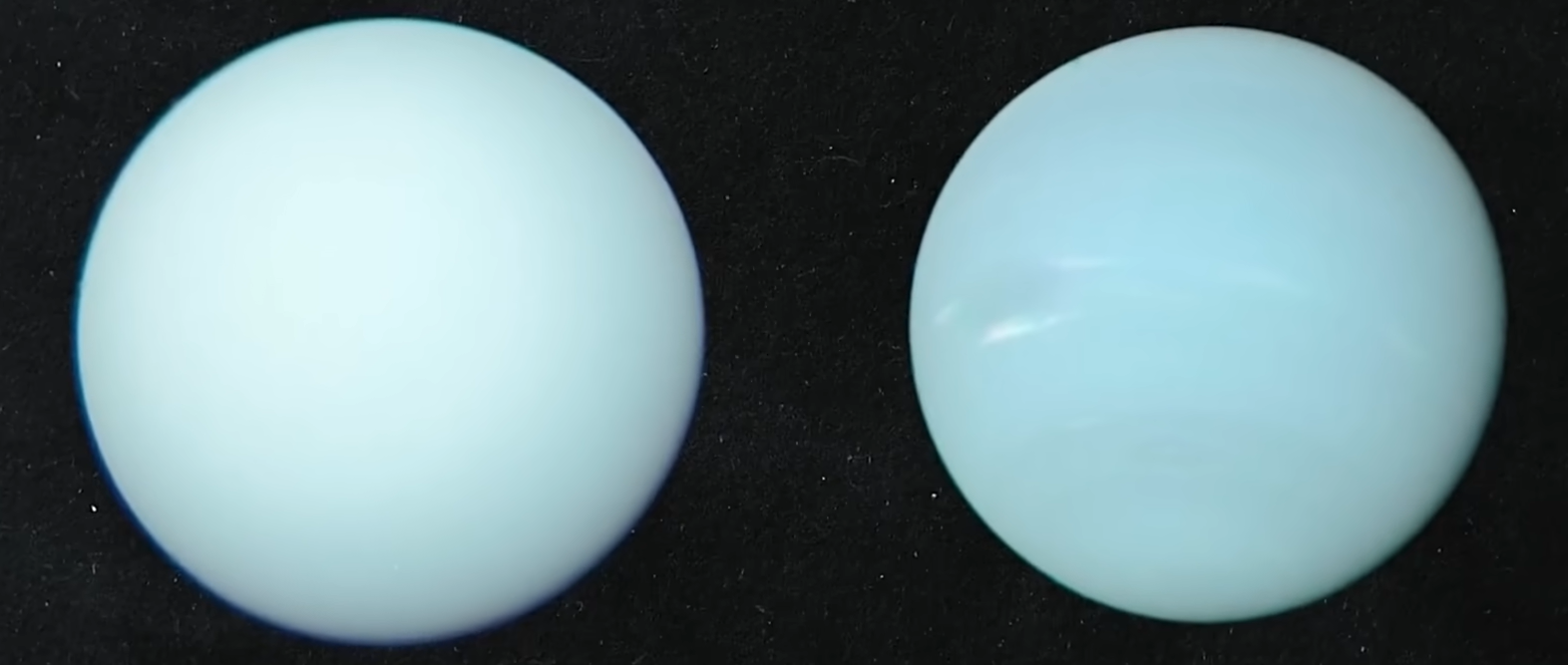

天王星与海王星大体相似,都有液态氢和氦的海洋与浓密的大气。海王星轨道倾角30度,四季变化与地球类似;天王星轨道倾角接近90度,几乎是“躺着转”的。天王星公转周期84年,海王星公转周期165年。两颗行星都有不太明显的光环。

注:2024年1月,某天文望远镜研究小组发现海王星的深蓝色图像其实是色彩增强处理过的,其真实颜色是与天王星相似的浅蓝色。也就是说,课本骗了我们三十年……

左图为天王星,右图为色彩处理前的海王星,二者颜色其实差不多

3条评论 评论

3条评论 评论

Fe4[Fe(CN)6]3

12月前

2025-2-12 14:17:58

天文学基础(一)太阳系概论

这是太阳系概论的最后一期,我们来聊聊其他的小天体

去年年底的紫金山彗星2023A3大家拍到了吗?如果你因为媒体上说“6万年到访地球一次”而感到遗憾,那不必担心。虽然该彗星六万年到访地球一次,但整个太阳系的彗星总数成千上万,也许再过两三年能遇到更大的惊喜。

彗星是太阳系中的一种特殊小天体,用“脏雪球”来比喻恰当不过了----彗星由冰、尘埃混合着沙石组成,直径从几米到几千米不等。彗星一般沿离心率较高的椭圆轨道运动,有一部分甚至沿双曲线轨道运动,离开太阳便不再返回。彗星离太阳较远时仍保持沉寂,一旦来到3天文单位以内时,表面就会开始蒸发,形成彗发,再靠近便开始形成彗尾。彗尾有尘埃尾与离子尾两种,前者反射太阳光而呈淡黄色,后者由水分子、氢氧根离子与氰根离子等组成,偏蓝绿色。通常来说,彗星会同时有这两条尾巴,二者分叉开一定角度。

彗星沿途的喷发物在地球穿过时可以引发流星雨。著名的哈雷彗星也为地球贡献了一场。

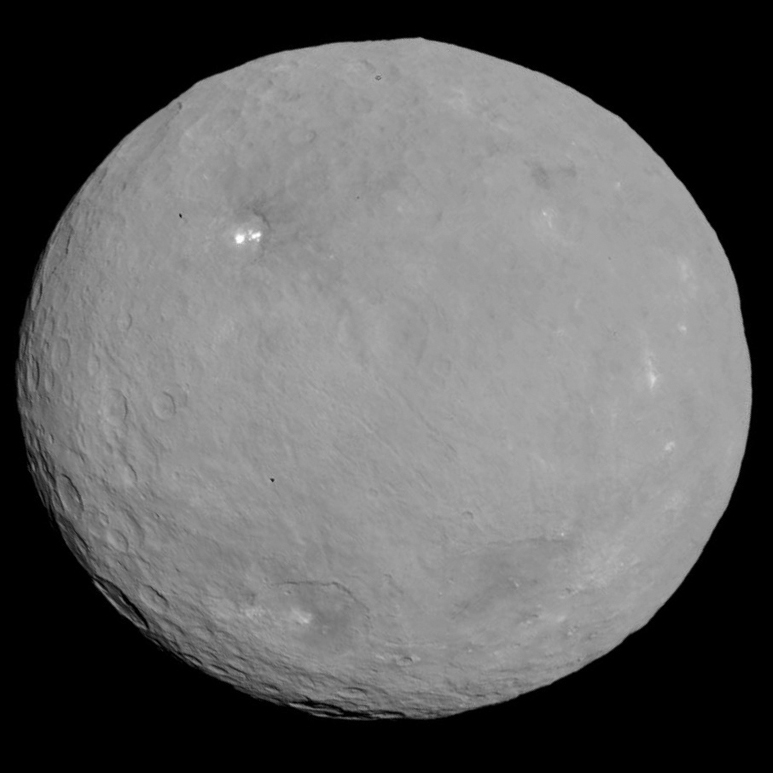

在高中地理课本里,小行星一般被认为聚集在火星与木星之间的区域,其实事实并非如此。不仅在其他行星轨道之间穿插着少量小行星,就连海王星的外面都有大量的小行星存在。这些小行星组成了太阳系的又一层界限----柯伊伯带。冥王星就是柯伊伯带小行星的一员。(顺带一提,冥王星被除名是因为在柯伊伯带发现了更大的小行星,这些小行星中的“大块头”被赋予了新的名字----矮行星)

小行星在获得观测数据后会初步获得一个临时编号,在其至少回归4次并有精确的轨道数据后,观测者有权为其命名。如果哪天你发现了小行星,可以用你的母校命名哦[doge]

下图为第一颗发现的小行星----谷神星

最后,我们聊聊流星雨和陨石。与字面义相反,流星雨往往是相当“稀疏”的,平均一分钟不够一颗。“星陨如雨”的壮观景象只在极少几次大爆发中出现过。一般来说,流星雨的主要成因是地球穿过彗星或小行星留下的物质碎屑,这些碎屑与大气层的剧烈摩擦导致了流星现象。而未烧完的碎屑落到地面便成了陨石。

至此,太阳系的部分全部更完,下期内容有关天球坐标系,可能稍微涉及球面几何

本文内容整理自《天文学新概论》第4.5节

Fe4[Fe(CN)6]3

12月前

2025-2-13 14:06:17

天文学基础(二)天球坐标系

当你仰望星空时,你可否想过,漫天的星辰都遵循怎样的运动规律?如果说一切天体都是东升西落到,那么为什么会有永远高悬的北极星与漫长的极昼极夜?

要解释这个问题,我们先从最简单的模型说起。

现在想象你在一片空旷的原野上,四面没有任何障碍物遮挡,视线能够抵达地平线。此时的你会如何向你身边的人描述你看到的一颗星的位置呢?

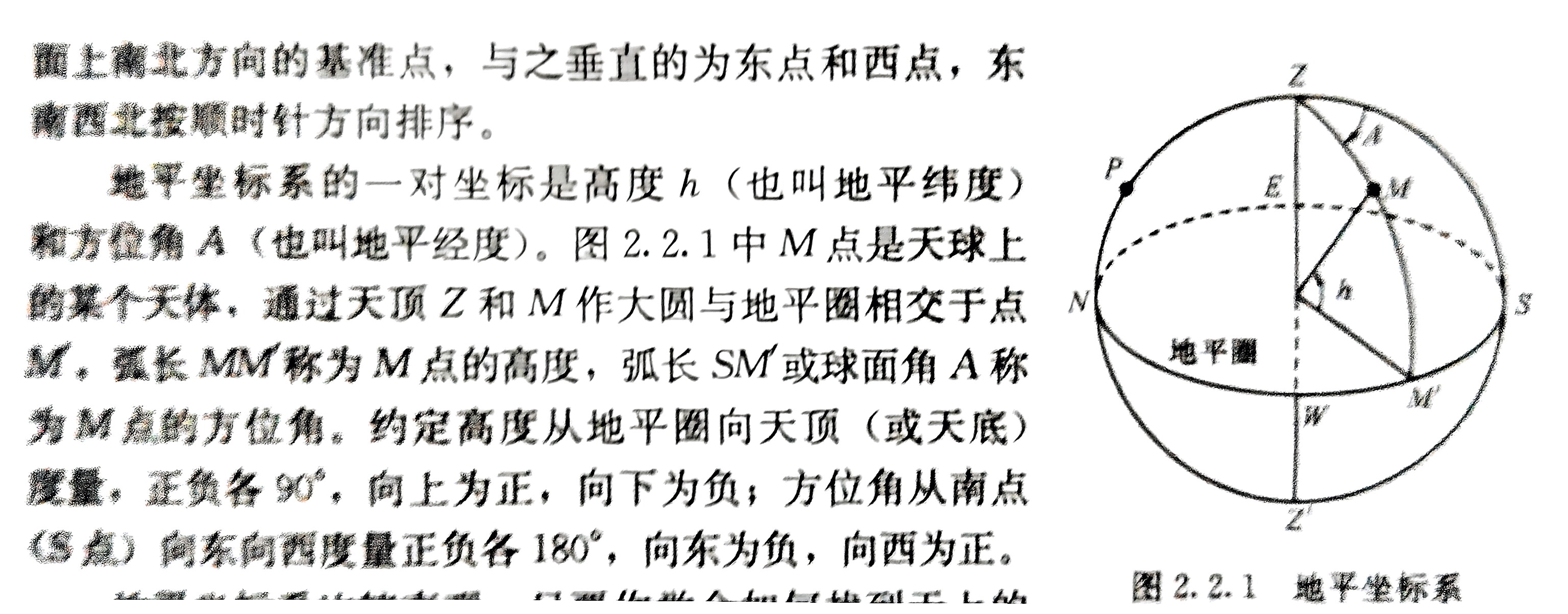

学过物理竞赛的同学可能知道,球面坐标系需要三个参数----一个距离、两个角度。由于恒星可以认为距离我们无限远,距离项可以忽略。对于两个角度,我们使用“方位角”与“高度角”。与物理竞赛中对这两个量的描述大体相似,方位角(记为A)以正南方为0度,逆时针起算(即正西为90度,正北为180度……);高度角(记为h)以地平面为0度,向上下两端延伸,两极为正负90度。(顺带一提,物理中定义的高度角实际上是“天顶距”,以北极点为0度向南延伸,不过这个概念在天文中很少用)有了这两个参数,我们就能描述某颗星在特定时刻的位置了,这种基于方位角和高度角的坐标系称为“地平坐标系”。下图是《天文学新概论》的解释:

然而你可能会问,星星的地平坐标是时刻变化的,但恒星之间的相对位置基本不变,是否存在一种坐标系描述恒星之间的相对位置?

这里引入本篇的重点----赤道坐标系。

赤道坐标系与地平坐标系的相对关系并非一成不变的,北天极(即赤道坐标系的北极)的地平坐标在同一地点的不同时间保持不变,但在不同纬度位置会有不同。以下是对赤道坐标系的具体解释,可能略显抽象:

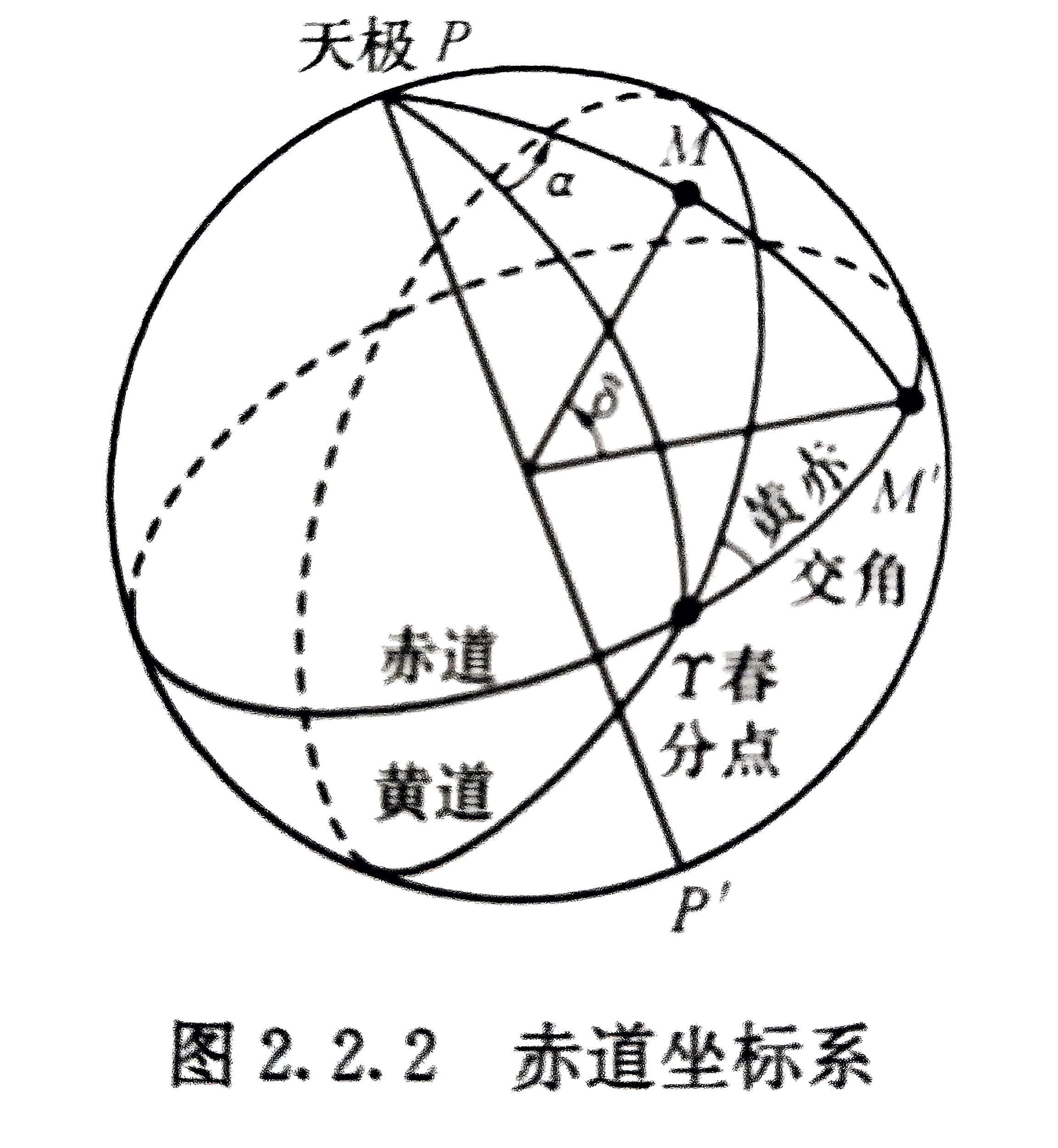

北天极的地平方位角永远指向正北方,其高度角等于当地纬度。容易想到,天体的东升西落的轨迹实际上就是与它赤纬(赤道坐标系的纬度)相等的所有点围成的小圆。在赤道坐标系中的两个角度参数是赤纬δ与赤经α。赤纬与地球的纬度类似,以天赤道为0度向南北延伸,赤经以“春分点”(太阳在春分前后直射在赤道上的点,即黄道与赤道的升交点)为0度,沿着与恒星东升西落相反的方向递增。需要注意的是,为了与时间测量相适应,赤经一般不表示为0度-360度,而是表示为0h-24h,其中1h=15度,1m=15分,以此类推。

事实上,天球坐标系是相当“反人类”的----人很难确定天赤道在天空中的位置,更难指出春分点对应的恒星位置。但是赤道坐标系胜在与观测者无关,无论处在哪个位置,一颗恒星的赤道坐标都是不变的。赤道坐标对一颗星保持固定的特点与地平坐标对一个位置保持固定的特点可以通过球面几何达成互补,这种换算关系我们会在下期讲到。

本文内容整理自《天文学新概论》第2.2节

Fe4[Fe(CN)6]3

12月前

2025-2-15 13:27:47

天文学基础(二)天球坐标系

前排提醒:本文涉及难度较高的球面几何,若只想了解天文学内容,可以直接跳过本文。

上篇我们提到了两种坐标系----地平坐标系与赤道坐标系。一般来说,恒星的赤经赤纬可以很方便地通过星图找到,那么如何通过恒星的赤经赤纬结合时间、地点来预测它出现的位置呢?

在聊这个问题前,我们先介绍两个概念:恒星时(S)与时角(t).

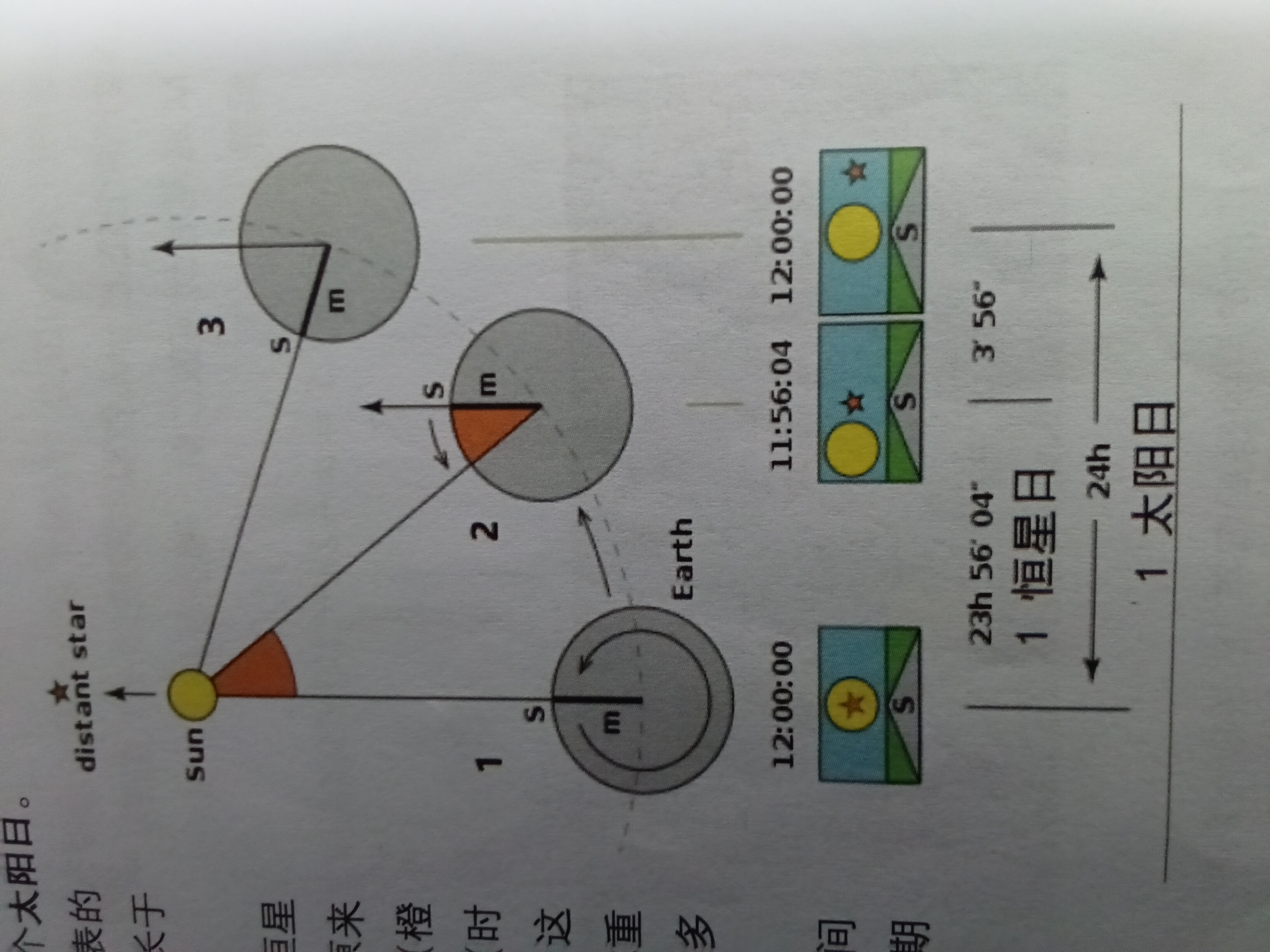

恒星时是基于“恒星日”定义的,以同一颗星两次通过天空同一位置的时间间隔记为1恒星日,再划分24小时,以此类推。一般来说,我们不关心恒星时的年月日,只关心时分秒。不难想到,1个恒星日是比1太阳日稍短一点的(具体解释见下图),地球每绕太阳公转一周,恒星日比太阳日多1日(即365.2422太阳日=366.2422恒星日)。因此,每过1个太阳日,恒星时会比太阳时快3m56s.(想象一个出错的时钟,它的运行是稳定的,但是时针每走1圈只需要11h58m,这个钟就指示恒星时)我们定义秋分点的恒星时与太阳时相等,即冬至点恒星时与太阳时相差6h,1月1日零时恒星时与太阳时相差6h21m~6h22m.

时角定义一颗恒星在天空中运动的角度(上篇提到,恒星是围绕北天极做圆周运动的)。想象一根时针从北天极指向恒星,以恒星出现在天空中最高点(称为“上中天”,这是个动词短语)处为0h,最低点处(称为“下中天”)为12h,逆时针增加。这个时钟的示数随着恒星的旋转而增加,这个示数我们称为“时角”。时角可以通过以下式子算出:

$S = α + t $

显然,当恒星时等于恒星赤经时,恒星上中天。有了这个定义,我们对春分点与恒星时的关系有了更本质的理解:

总是在恒星时0时上中天的点为春分点。

下篇文章我们会用球面几何的方法研究确定的恒星在某地点某时刻的地平坐标,敬请期待。

本文整理自《天文学新概论》第2.2节

Fe4[Fe(CN)6]3

12月前

2025-2-15 13:44:16

天文学基础(二)天球坐标系

前排提醒:本文依旧需要使用球面几何内容,并且是整个系列中最抽象的一篇

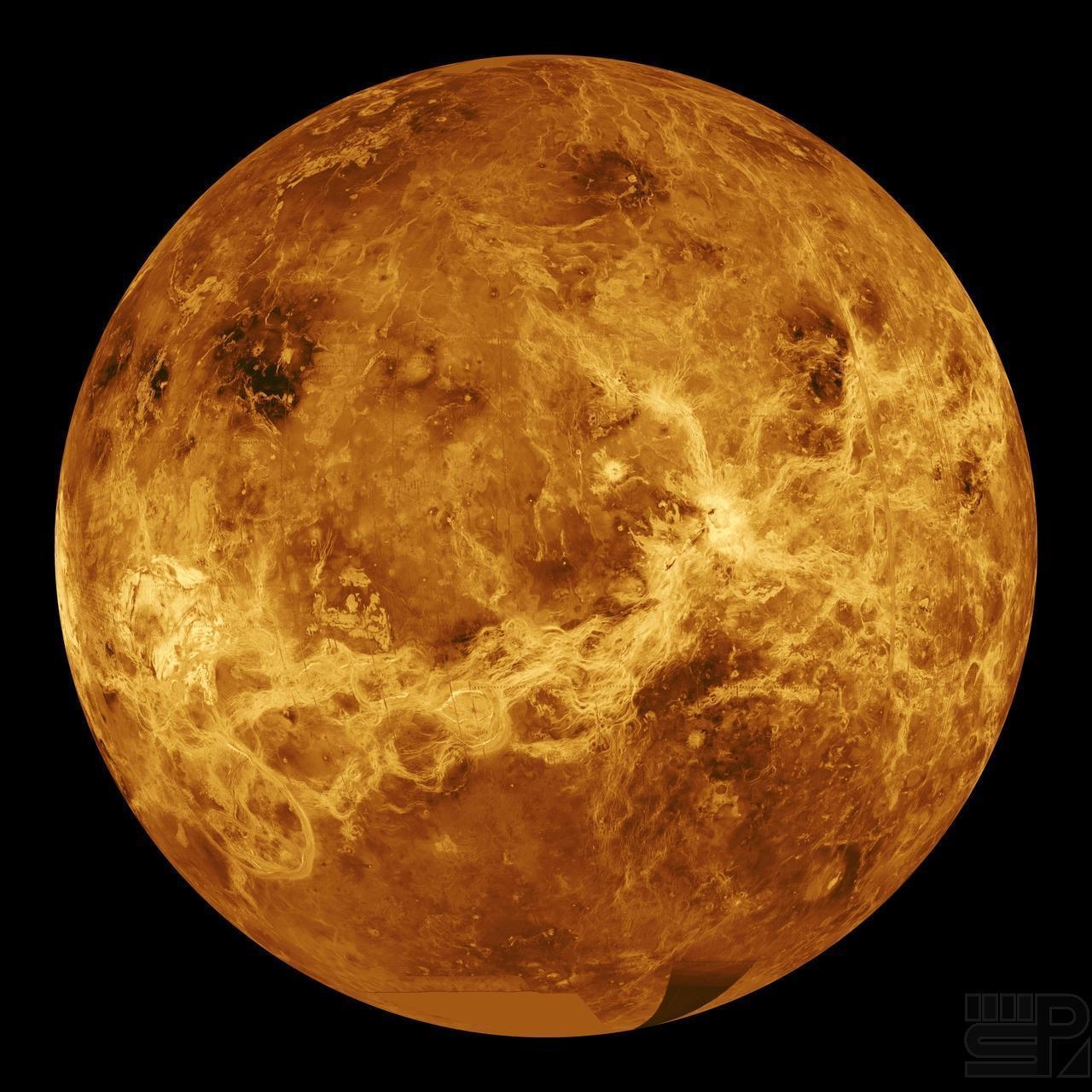

在了解基础概念之后,我们准备要讨论恒星地平坐标与赤道坐标的转换关系了。

首先先普及一点球面几何:

定义球面上三个大圆(以球体半径为半径的圆)所围成的三角形区域为球面三角形,定义三个夹角为A,B,C,其对边为a,b,c.一般我们讨论”边“即为边的两个端点与半径所成的夹角(以sin(b)为例,这个式子表示的是平面角AOC的正弦值)。

给出球面三角的几条公式

1.正弦定理:$\frac{\sin a }{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = {\sin c}{\sin C}$

2.余弦定理:$\cos a = \cos b\cos c + \sin b\sin c\cos A$

3.边与角的五元素公式:$\sin a\cos B = \cos b\sin c = -\sin b\cos c\cos A$

$\sin A\cos b = \cos B\sin C + \sin B\cos C\cos a$

4.四元素公式:$\cot A\sin B = -\cos Bcos c + \sin c\cot a$

下一篇我们会谈到两种坐标系的转换方法,敬请期待。

本文整理自《天文学新概论》第2.1节,蓝牙传图被ban了,这里就不放图了

Fe4[Fe(CN)6]3

11月前

2025-3-15 10:11:43

天文学基础(三) 恒星

通过初中与高中的物理、地理学习,我们已经知道恒星是一团球状的高温等离子体,通过核聚变发光,并在生命周期结束后演化为白矮星、中子星或黑洞。本期我们聊聊恒星的一些物理参数。

对恒星来说,在恒星的主要演化阶段(”主序“),恒星的发光能力(一般用”绝对星等“衡量,即在10秒差距以外观测到的恒星亮度,比较少用辐射功率衡量)与其质量、半径这三个物理量有强相关性。因此,我们只讨论恒星的亮度,剩余两个物理量可以通过经验公式算出。

恒星的目视亮度用”视星等“衡量,视星等值与亮度(以勒克斯表示)的常用对数的相反数成正比。用m表示视星等,E表示亮度,则有$m = -2.5\operatorname{lg} E$

在这里,我们定义0等星的照度为$2.54\times10^-6$勒克斯,则其余恒星的亮度可以递推。

设两颗星的星等差$\trianglem=m_1-m_2$,则有:

$\frac{E_2}{E_1}=10^(0.4\times\trianglem)$

由此可得相差一个星等的恒星亮度相差$\sqrt[5]{100}$倍,即约2.512倍。

与视星等相对的是绝对星等,与距离无关,反应恒星的真实亮度。绝对星等M与视星等m满足:

$M= m + 5 - 5\operatorname{lg}D$(D为用秒差距表示的距离,1秒差距=3.26光年)

1条评论 评论

Fe4[Fe(CN)6]3

11月前

2025-3-15 15:37:17

天文学基础(三) 恒星

上期我们讲到恒星的亮度,这期我们来谈谈恒星亮度和其他物理量的联系。

我们知道,恒星在物理上是视为黑体的,意味着它的辐射波长与其温度呈确定的函数关系。而恒星的温度与其亮度也呈一定的关系,亮度与质量之间也有相应的经验公式(称为“质光关系”,$\operatorname{lg} \frac{L}{L_(sun)} = k \operatorname{lg} \frac{M}{M_(sun)}$,其中k为经验细数,一般定为3.5到4之间)。

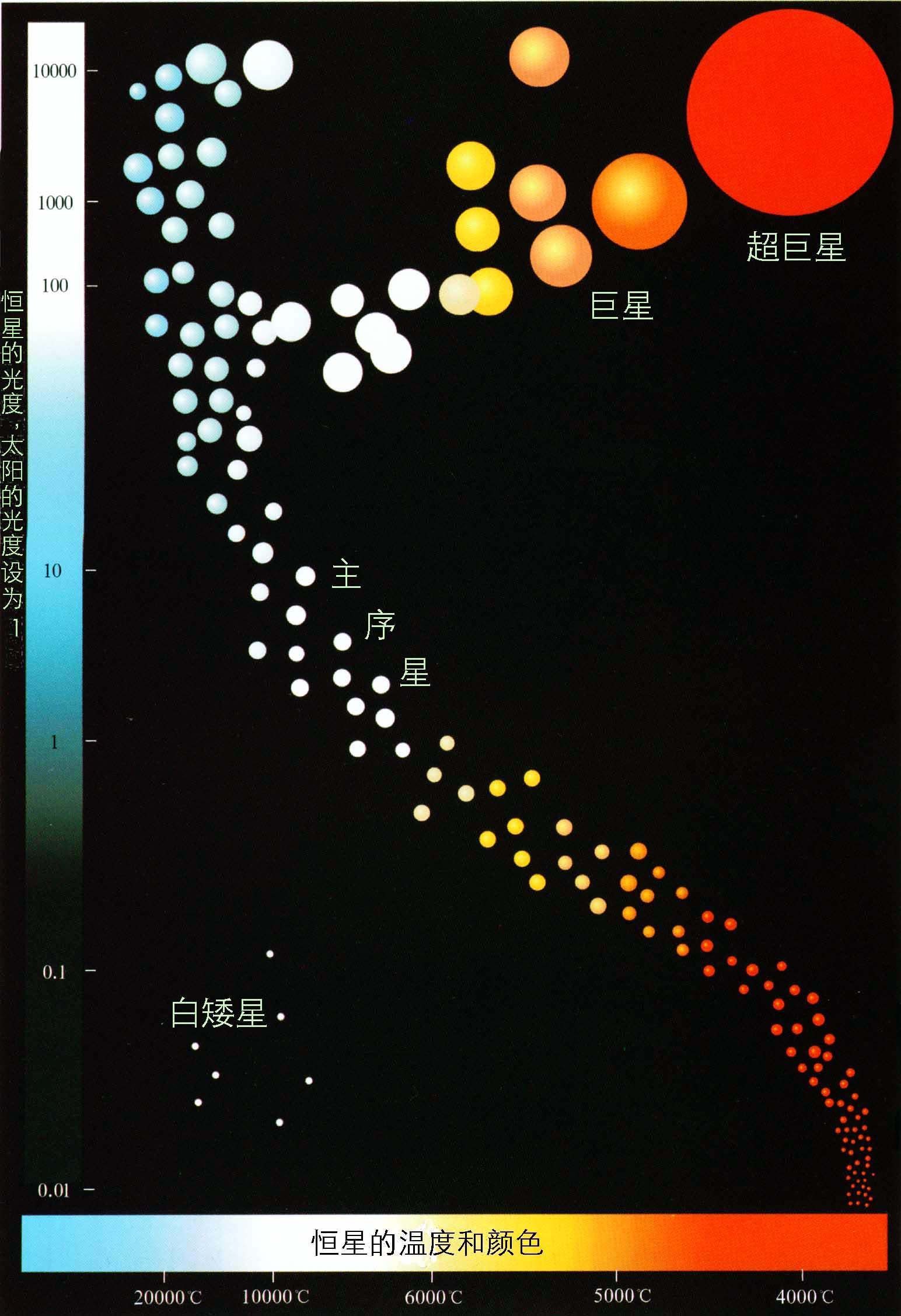

在恒星正常聚变发光的阶段(称为“主序”)中,温度(对应着辐射波长)与光度有一一对应的关系,表示在图中就是著名的“赫罗图”。

图中从左上到右下的线为恒星的主序,分散在线两侧的是演化后期的特殊阶段(巨星、超巨星、白矮星等)。图中点的颜色示意恒星本身颜色,分为OBAFGKM七类。对于更低温度的天体,在M以下还有LTY三种。

以下的恒星寿命估测都基于主序阶段,特殊恒星不适用:

O型表面温度大于25000开,呈蓝色,寿命几百万年;

B型表面温度11000-25000开,呈蓝白色,寿命几千万年;

A型表面温度7500-11000开,呈白色,寿命几亿年;

F型表面温度6000-7500开,呈黄白色,寿命几十亿年;

G型表面温度5000-6000开,呈黄色,寿命几百亿年(太阳就是G2型的);

K型表面温度3500-5000开,呈橙色,寿命极长;

M型表面温度小于3500开,呈红色,通常来说寿命极长(随时准备爆掉的参宿四就是M型的,但是不属于主序星)

温度更小的恒星一般已经无法进行核聚变了,被剔除恒星的范畴,但一般仍称作“褐矮星”。有趣的是,现今发现最高温的褐矮星属于M型,但最小的恒星竟属于L型,比前者的温度还要低。它的质量只有太阳的0.08倍,半径甚至小于木星,但是还能维持正常的核聚变,因此仍被认定为恒星。

目前发现最大的恒星质量为152太阳质量,一般认为这种恒星寿命仅有几十万年。

Fe4[Fe(CN)6]3

11月前

2025-3-16 10:22:41

天文学基础(三) 恒星

上期我们讲到恒星的物理参数,这期我们讲讲恒星的演化过程。

恒星的演化就是与万有引力漫长而注定失败的抗争。----改自《天文学新概论》9.3

我们知道,恒星在主序阶段通过氢-氦核聚变产生能量(去年国决有道题就是依据太阳内各物质占比推断太阳寿命的),当核心的氢逐渐耗尽后,主序阶段走向结束。氦虽然是这一反应中的“炉渣”,但自身原子质量很小,它能否进行下一步的核反应?

在温度达到$10_8$开以上时,氦将会成为反应燃料。

$2 {{}^4_2He} \leftrightarrows {{}^8_4Be}$

${{}^4_2He} + {{}^8_4Be} \longrightarrow {{}^{12}_6C}$

${{}^4_2He} + {{}^{12}_6C} \longrightarrow {{}^{16}_8O}$

这三种反应的燃料都为氦,因此称为“氦燃烧”。对小质量行星(小于2.3太阳质量)来说,这种燃烧已经是它能力的极限了。氢的耗尽使其核心失去推力,在引力的作用下收缩,而外壳继续膨胀,成为红巨星。当所有氦耗尽后,恒星的收缩也无力使碳与氧继续燃烧,不久后热核反应彻底结束,恒星的收缩达到了电子简并压力的极限,温度维持在50000开,成为白矮星。

对于中质量恒星(2.3至8.5太阳质量)来说,氦燃烧结束后仍能收缩内核来保障碳燃烧,但这个过程使得热核反应的速率急剧增加,碳在瞬间消耗殆尽,短时间释放的巨大能量使其爆炸,成为I型超新星直接消失,最后什么都不会剩下。当然在物质不足的情况下无也有可能法引发爆炸,最后以白矮星结束自己的一生。

对大质量恒星(大于8.5太阳质量)来说,碳燃烧可以平稳地进行,不至于导致恒星的迅速坍缩。这时候恒星最外层同时进行着氢燃烧与氦燃烧,内部在碳反应结束后进行氧燃烧,最后形成一个由外至内原子序数逐渐增加的“洋葱头”。在层层聚变后,反应在生成镍-56处结束,镍的衰变形成铁质的内核。以下是其基本反应步骤:

${{}^{12}_6C} + {{}^{12}_6C} \longrightarrow {{}^{20}_{10}Ne} +{{}^4_2He}$ (也有可能形成镁-24+光子)

${{}^{20}_{10}Ne} + 光子 \longrightarrow {{}^{16}_8O} +{{}^4_2He}$

${{}^{20}_{10}Ne} + {{}^4_2He} \longrightarrow {{}^{24}_{12}Mg} + 光子$

两个氧-16燃烧产生硅-28或硫-32,过程同上,不再赘述。

从硅-28开始,依次吸收一个${{}^4_2He}$,最终形成镍-56:

${{}^{2n}_nX} + {{}^4_2He} \longrightarrow {{}^{2n+4}_{n+2}Y}$

在反应到达极致时,核心温度超过40亿开,光子以高能穿过铁-56原子核,将其打碎。

${{}^{56}_{26}Fe} \longrightarrow 13 {{}^4_2He} +4 {{}^1_0n}$

紧接着,${{}^4_2He}$又被打碎为质子和中子,质子捕获电子又转化为中子,这几步反应全部为吸能反映,导致恒心核心内部抵抗万有引力的内压急剧减小,万有引力占据上风,使恒星坍缩,大量外层物质在坍缩的过程中与核心致密的中子核相撞,在反弹的过程中与正在坍缩的物质遭遇,二者产生强大的冲击波,将恒星的大部分物质炸开,成为壮烈辉煌的超新星。至此,恒星大部分物质解体为向外扩散到气体或尘埃星云,核心留下一颗中子星或黑洞。

全文整理自《天文学新概论》第9.3节

2条评论 评论

Fe4[Fe(CN)6]3

11月前

2025-3-16 14:56:09

天文学基础 (三) 恒星

上期我们讲到恒星的演化,今天我们谈谈双星的性质及其演化。

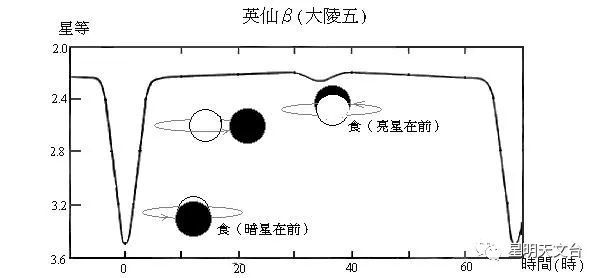

双星为一组绕着公共质心旋转的恒星,在银河系中占了所有恒星的50%以上。我们一般讨论的双星是有物理联系的双星,而非视觉效果上的双星(著名的大熊座开阳星与大熊座80双星长期以来被认为仅仅是视觉效果上的双星,但最近的观测表明二者之间有可能有物理联系)。在双星的观测中有可能出现“食”的现象,即双星互相的遮挡会影响其总视星等。最著名的食双星为大陵五,其光变幅度达到1.3等,光变周期2天,因其特殊性质被西方中世纪的天文学家称为“魔星(Algol)”。下图为典型食双星的光变曲线:

在双星中,最为特殊的是分光双星和密近双星。分光双星由于角距小于光学望远镜的最小分辨角,只能通过光谱周期性的红移和蓝移来判断它们是一对双星;密近双星中两颗子星距离极近,二者之间会产生物质交流,有的单方向流动,有的双向流动。以下是《天文学新概论》中一个密近双星的案例,我们将其结合恒星演化来分析,并做一定的注解:

假设一对双星同时进入主序,质量为25M(25倍太阳质量)与10M,分别称为A和B,绕转周期4.4天。(不难看出,二者均为O型至B型的恒星,寿命几百万至几千万年)

在开头的470万年内,两颗星独立演化,没有物质交流。

时间来到第470万年,A星核心的氢消耗殆尽,膨胀成为巨星,二者绕转周期增至6.84天。(此时A星的物质密度急剧下降,对外层气体的束缚减弱)A星的物质开始向B星转移,经过1万年后,A星的大部分物质已被B星夺走,其质量下降到8.5M,而B星质量上升到26.5M。

第520万年,A星发生超新星爆发,将7M的物质抛出,剩余1.5M物质成为中子星。二者绕转周期增至11.9天。

到第900万年,B星也进入巨星阶段,成为蓝超巨星。A星从B星吹出的恒星风中吸积物质,在其周围做旋转运动。(中子星的自转速度极快,达到1秒1-1000转)吸积物质在A星周围形成吸积盘,X射线、紫外线、可见光在吸积物质的摩擦中向两极射出,成为我们观测到的脉冲星。(顺带一提,中子星完全停止辐射后不再能通过电磁波探测到,会被认为是暗物质。由此可见所谓“暗物质”其实与暗能量不同,其实质是无法接收到其辐射电磁波的物质,仍然属于经典力学允许的范畴)

又经过1万年,B星损失掉大部分物质,只剩下8.8M,绕转周期缩短至0.2天。

3万年后,B星超新星爆发,双星系统最终有可能走向瓦解,或成为双中子星系统。(其实大部分毫秒中子星都是双星系统的演化结果,一般无外界影响的单颗中子星很难做到这么短的周期)

全文整理自《天文学新概论》第5.4与9.4节