物理 我的维多利亚港在下雨

(人能为正义和真相付出多少代价?)

我的维多利亚港在下雨。

雨是无声的,像是一层薄雾,港口的灯光在漫天细雨中晕开,像在水中泅过的笔触。从中环的天桥上望去,一排排高楼的影子在雨中模糊失真,仿佛整座城市都在被慢慢溶解。行人们沉默着,匆匆地拥过马路,间断响起的鸣笛声让我想起海底深处的鲸歌。

这雨下了整整六十年,剥夺了这座城市六十年的晴天。六十年太久太久了,在这场持续了一个甲子的大雨中,很少有人再记得六十年前的事,时间和记忆都被这场雨泡软了。

可当我颤抖的双手抚过广场前冰冷的大理石,当我看到路人的伞骨微微弯起,像一只将飞未飞的蝶,我还是会想起那个活在我记忆里的人。旷日持久的阴雨连绵,还是没能让我发疯或者失忆。我早已不再年轻,她也只活在我的过去——那段记忆也只剩下属于我的过去。

林晓,是不是只要我还记得你,你就不会真正死去。

不,应该说她从来就没有真正泯灭,这是无可质疑的。在那座广场前,我能看到她一袭白袍的身影,有时会回头望着我嘴角微扬。我也报以浅笑,但也只任在人海中消失。所有追逐的尝试,都终止于那片广场前的空地,大理石皲裂开来流出猩红色的液体,汇聚成一条粘稠的河,又被雨水洗成绯红。特区大厦的探照灯齐齐打开,让我想起那天探照灯也是这样打在我们的脸上,她抓住我的手,尽力压制住脸上的惊慌,“别怕,他们肯定干不出来这种事……”随后半空中莫名传来尖啸,赤橙黄绿青蓝紫,花火在空中爆开,温热发腥的液体溅在我的脸上,是她的血。

每当我几乎要忘记她的名字,我就会去那片广场,我会看到满地残肢断臂和交错纵横的血迹,他们交织成一幅达利风格的画,像是某种隐喻式的符号,让我瞬间就想起她的名字。

林晓,林间的清晨,可惜她这一生见过很多晴天,却没有见过真正的太阳。

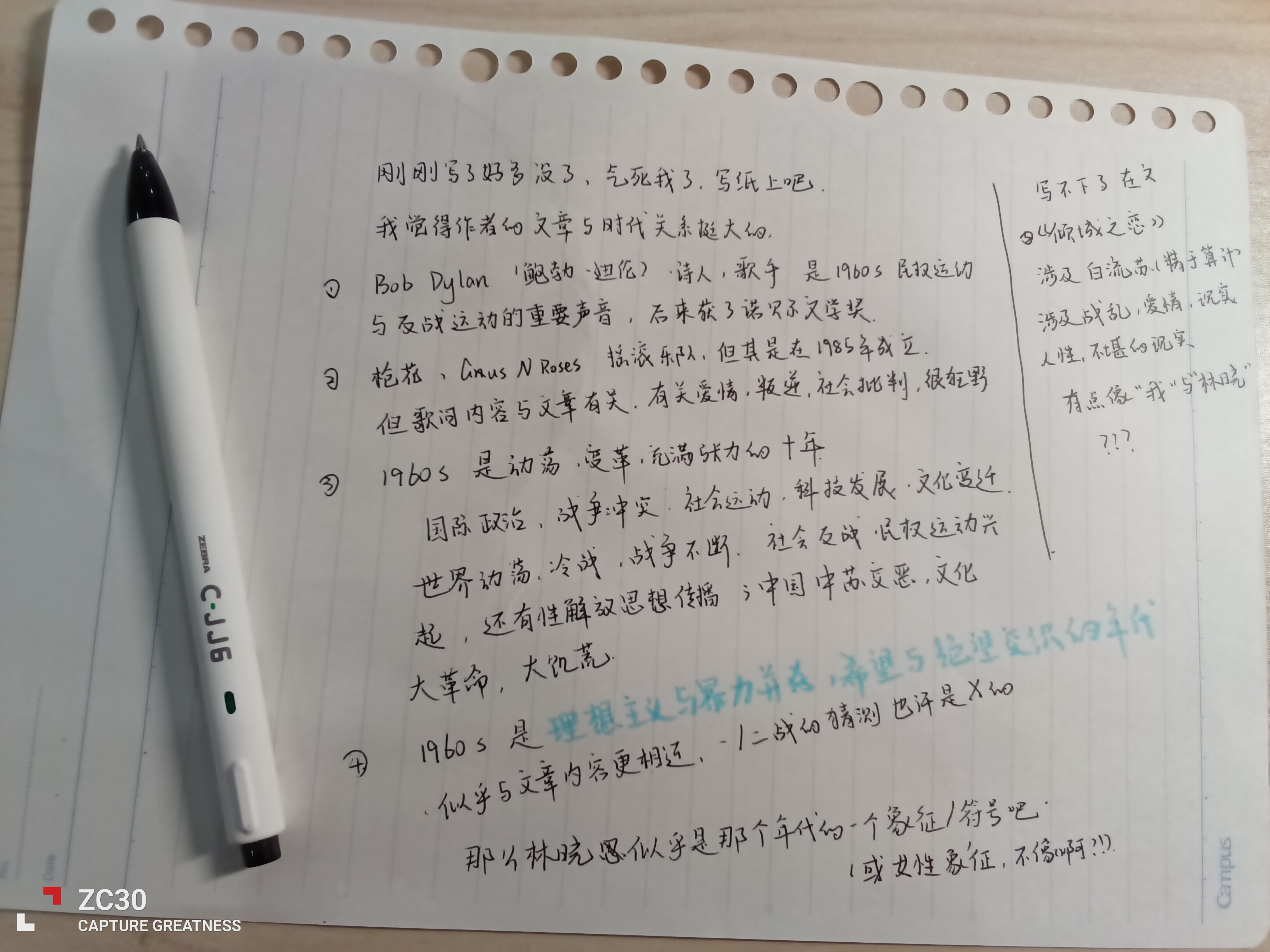

走到九龙的老城区,电线杆把灰色的天空切割,冷风时不时吹过,在因为低温而绷紧的电线上拉着和弦。我知道她肯定会在某个角落,一所老城区的酒吧或者地下演出场所,她会抽着烟调试吉他,右耳耳钉闪着不羁的光。我会去听完她的一首歌,一般是在翻唱枪花或者Bob Dylan的作品。会有很多粉丝呼唤她的名字,她也会热情地回应,但我只是看着。我甚至不敢喊出她的名字,因为所有这样的经历都让周围的一切瞬间静音,只剩下我自己的声音反复复喊着林晓,林晓林晓林晓,像被包裹在一副茧里,又像步入一座无边无际的回音阁。我更不敢去问她要签名或者和她互动,因为那样会让这座城市不复存在——我几乎就毁灭了整个香港,在那个被思念夺走理智的下午。我刚刚靠近她她就消散在空气中,天空黑得可怕,我听见不属于这个城市的语言,看见刀刃在空中划出阴冷的光,看见躯体被践踏,看见红色在河水中疯狂扩散。这是悬在这座城市上空的一把达摩克利斯之剑吧,如果林晓知道这一切并非她所愿,不知她又会做何感想。

地铁站的路口路灯依旧昏黄,现在是7点50分。这个时候街道上的雨往往最大。高楼大厦都在雨中弥漫成一片轮廓,霓虹灯在空中散开,远望去只见一团诡谲艳丽的气体。林晓会穿着高中生爱穿的短裙,戴着耳机与我擦肩而过。而我甚至都不会回头,眼见那地铁口的缝隙冒出丝丝黄绿色的气体,我知道我必须克制住。不能再想了,也不能再说什么了。

我不清楚林晓是否知道我曾经深爱过她。在这个不可理解的世界里,爱情那么渺小,这种人类最基本的权利一文不值也毫无意义。校车的后座照例放着一本《倾城之恋》,可这也正如我必须遵守的许多禁忌一样,无法翻开,毕竟我很清楚那是林晓送给我的。如果说当年香港的沦陷成全了白流苏,那这场大雨,这场永无止境的大雨又是从何而起?谁又知道什么是因,什么是果呢。

我的维多利亚港在下雨。深蓝的海波像是爱人的眼,却又把一段段浪熄灭在它内部,像是掐灭一根未尽的烟,或者擦掉一行未完的诗。

也许我老抑或是太疯了,错把自己的幻觉当作现实。我倒宁可真的是这样。当我在海边看到正在驾驶帆船的林晓,我清楚地看到身后的高塔化为京观,无数头颅睁着空洞的眼睛看着林晓,而她笑得像个孩子。大家都在笑,在这里大家都是幸福的。

如果我什么都不再记得,我想我也会和他们一样快乐。或许我应该让这漫天细雨把我的回忆淹死在这里。

我会在公路边看到林晓的雅马哈,我会帮她修好变速器,然后坐上她的后座。她还是记得我的,或者应该说认识我的,因为她似乎并未共享我的记忆。当风撩起我们的发丝相互擦过,我想起六十年前的一个晴天,林晓从文宣部的工作室走出来,两根麻花辫搭在肩前。

六十年后她再次笑起,连打在我们身上的雨都变小了,也许她的笑容就是这个阴湿世界中的晴天。

我的维多利亚港在下雨。单调重复的细线连绵落下,一如耳机中大段大段的白噪音。

再次路过特区大厦前的广场,我看见了一个全新的东西。林晓的一座雕像,安放在了广场的正中央。那一刻我的心境难以形容,只记得灯光把地上的积水照得透亮,竟像在地上洒满了盐。有人拍照留念,有人献上花束,有人指指点点,而我泪流满面。底座的字迹连同林晓的名字都漫漶不清,可我知道那就是她,因为我能听见她对我说话。

她说,别忘记,别放弃。

林晓,我从没忘记,也从没放弃,你会懂我的坚持和懦弱吗。

可能我真的已经神智不清,能看见别人都看不见的东西。至少这个残酷的世界还为我保留了一件遗物:林晓做过批注的一本鲁迅文集。我久久地翻看着她批注的最多的《记念刘和珍君》,逐字逐句抚摸过她的笔迹。这样是不是也算再一次握住她的手呢。灰色的勿忘我在阳台上悄悄开放,是有人在用泪水灌溉它们吗。

“为了忘却的纪念”——那一篇是叫这个名字吗?也许我的一切痛苦与幸福,一切苦涩与讽刺都蕴藏在这七个字里面了吧。有很多事情我也想试着渐渐放下,可是最后我知道我不能遗忘,否则林晓将荡然无存。我绝不会甘愿忘记我的深爱,但原因不止于此。如果说遗忘是泯灭的最好象征,那我会成为那个携带那段过往对抗泯灭的人。有很多人也想忘记过去的一些东西,可他们最后连忘却都忘却了。那种不可言说的痛楚和深刻,我只能诉诸文字,也只有文字能够担此重任,宣告时光曾经在场,也将永远在场。风吹过窗外,像断断续续的哭声。长歌当哭,这漫天的雨水权当我的眼泪。

也许在未来的某一天,我真的可以忘记这过去的一切——因为所有人都会记住这段过去,这一切不再独属于我,我的记忆也是不必要的了。但那一天有多远?或者该问,问题是否在于我们究竟想不想记住,愿不愿意记住而非我们能不能记住?也许答案已经在这六十年的雨水中泡烂了,也许它还在半空中随着雨水飘下,等待着降落到地面来救赎我,抑或是它从未存在也不会存在。

如果说真正的创伤不是突如其然的暴雨,而是延绵一生的潮湿,那我可能会被永远困在雨季,被困在维多利亚港那场永无止境的雨里。也许时间本就是一个悖论,当你不再拥有记忆,也就无所谓从前,无所谓以后,不必再饱受岁月的折磨。可是这场雨,六十年如一日的雨,六十年如一日的哀悼,提醒我:别忘记,别放弃。

也许还要等到一百万个一千万个雨天身死,这座城市的过往才会被彻底冲刷。

我的维多利亚港一直在下雨。就像我的维多利亚港一直在流泪。风吹雨斜湿蓑衣,雾霭密布的天空像我被雨水蒙住的双眼。灰色勿忘我开了几回,我还留在城市里悼念你。

写于2026年元旦前夕