物理 黄金的回声:当贬值成了新的信仰

2025年的金价,又在闪烁。不是那种温柔的光,而是刺眼的、带着不安的反光。全球市场像一面巨大的镜子,反射出各国货币的虚弱与焦虑。人们嘴上说着“投资避险”,可心里都明白——购入金的人,不是信仰黄金,而是已经不再信任别的东西。

所谓“贬值交易”,正是这场信任危机最诚实的注脚。它的逻辑很简单:当一个国家的货币注定要贬,资本就会主动逃离,寻找保值的栖身处。黄金,就是那块永远不生锈的旧大陆。

2025年,这种交易逻辑几乎成了本能。美国的财政赤字高企,欧洲的通胀还在暗暗发酵,新兴市场的货币在美债的阴影下摇晃。各国央行的“稳汇率”承诺,听上去更像一种温柔的自欺。于是资本开始用脚投票,用黄金丈量信任。

贬值交易的本质,并不是投机,而是逃亡。它让金价在数字上腾空而起,却也让世界的金融系统显得更像一座漏水的船。黄金的每一次上涨,都意味着某种货币正在被放弃。

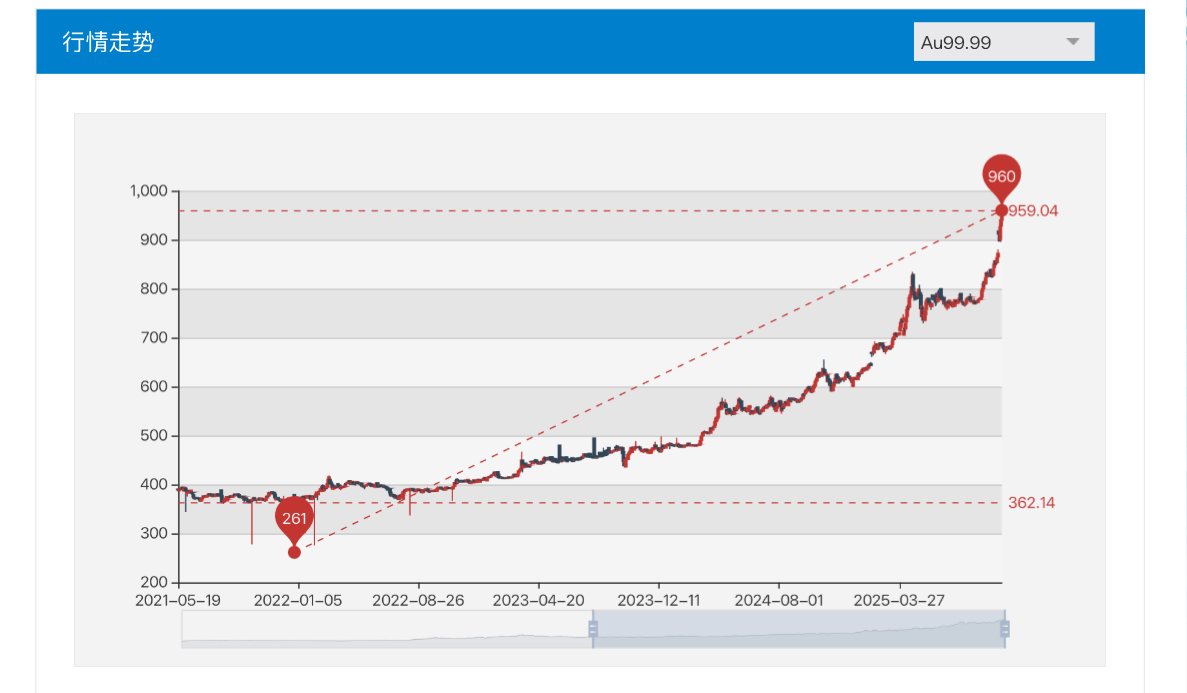

2025年的这一波金价飙升,正是由这种“弃权”推动的。美元虽然依旧是主角,却不再无懈可击。美联储降息的每一个暗示,都像一次信号弹,提醒市场:我们在稀释自己的信任。于是资金开始自发结成联盟——抛美元,购入黄金;抛债券,购入矿股;抛未来,购入过去。

在贬值交易的潮流中,黄金成了一种奇怪的信仰。它不是对繁荣的期待,而是对衰败的预演。每一个购入金的人,其实都在为某种终局下注。

有人说,这是一场资本的自我保护;也有人说,这是人类对通胀和权力失衡的被动抵抗。但不论出于哪种理由,黄金的升值,都在提醒我们:这个世界的货币秩序,已经不再稳固。每一次印钞,每一次财政刺激,都是在推高那块闪亮的金属——不是因为它更美,而是因为别的东西更脆。

从宏观层面看,贬值交易制造了一种“虚假安全感”。资本暂时避难于黄金,却没有真正解决流动性泛滥的根因。美元贬值,欧元走弱,RMB在区间震荡;看似多极化的货币世界,实则在同步溃退。

金价的上涨因此带有一种“自我循环”的荒谬:货币贬值→资本购入黄金→金价上涨→市场预期更严重的贬值→资本继续购入黄金。这个循环像是金融版的多米诺骨牌,而每一块倒下的牌,都代表一次信任的坍塌。

在这样的年代,金价已经不仅是经济信号,更是一种心理体温。它量度的不是财富,而是恐惧。2025年的投资者越来越像哲学家:他们不再问“能赚多少”,而是问“还能信什么”。

黄金的升温,其实就是答案的冷却。当一个时代失去了稳定的货币语言,人们就会重新回到那块古老的金属上去寻找意义。那种闪光不再代表财富,而代表一种渴望确定性的绝望。

也许,金价的波动并不值得我们大惊小怪。真正值得反思的,是那背后越来越频繁的“贬值交易”心态——我们已经习惯于把衰退当作策略,把贬值当作出路。

如果货币是信任的载体,那么黄金的热度就是信任衰退的体温计。而2025年的市场,无疑正处在一场慢性发烧之中。

当世界的货币系统不再有稳固的锚,人们就会去寻找象征。黄金恰好提供了那种错觉——它看似恒定,却无法挽回价值本身的腐蚀。

也许,这才是金价上涨最讽刺的地方:它并不代表富足,而代表贫乏——对制度的贫乏,对信任的贫乏,对未来的贫乏。

而我们,都在这场贬值的游戏里,用恐惧交易出一丝短暂的安慰。