物理 【广义相对论速成版】3. 中心球对称解与新引力效应 3.6 恒星演化与黑洞

1. 恒星的演化

恒星是靠万有引力的吸引将物质聚集在一起的,恒星内部的热核反应产生大量的热能,造成星内粒子的剧烈运动,形成排斥力,与万有引力的吸引力平衡而不发生塌缩。但当恒星内部热核反应的能量逐步耗尽的时候,恒星逐渐冷却,万有引力终将压倒热核排斥力,使恒星发生塌缩,而形成致密星。

致密星依其质量不同分为

(1) 白矮星(White dwarfs)

(2) 中子星(Neutron stars)

(3) 黑洞(Black holes)

2. 白矮星

恒星耗尽核能源后将发生收缩,原子壳被压碎,形成原子核在电子海洋中漂浮,电子气体的简并压与星体的万有引力平衡。

$$\rho=10^{4}-10^{6} \mathrm{g/cm}^{3}$$

稳定的白矮星的质量上限为

$$M_{c}=5.87 \mu^{-2} M_{\odot}$$

$$\mu=\frac{A}{Z} \quad, \quad A\text{为质量数}, Z\text{为质子数}$$

称为Chandrasekher上限。

对Fe$_{26}^{56},\mu=\frac{56}{26}$,故由铁构成的白矮星质量上限

$$M_{C}=1.26 M_{\odot}$$

具有这个质量的白矮星半径大约是

$$R \simeq 4 \times 10^{3} \mathrm{km}$$

$$\rho \simeq 1 \mathrm{\text{吨}/cm}^{3}$$

质量超过$M_{c}$上限的完全电子简并星,简并压不足以抗衡星体的自引力,星体将进一步塌缩下去,可能结局有$3$种

(1) 一直塌缩下去成为黑洞

(2) 在塌缩的过程中温度骤升,形成超新星大爆炸(I型),抛出大量的物质后,剩余星体质量低于$M_{c}$上限,成为白矮星

(3) 在II型超新星爆炸后形成中子星

3. 中子星(Neutron Star)

中子星是靠中子间简并压平衡致密星内部的强大引力的。

1932年,刚发现了中子,Landau就提出可能存在中子星。

1934年,Baade和Zwicky也独立提出了中子星的概念。

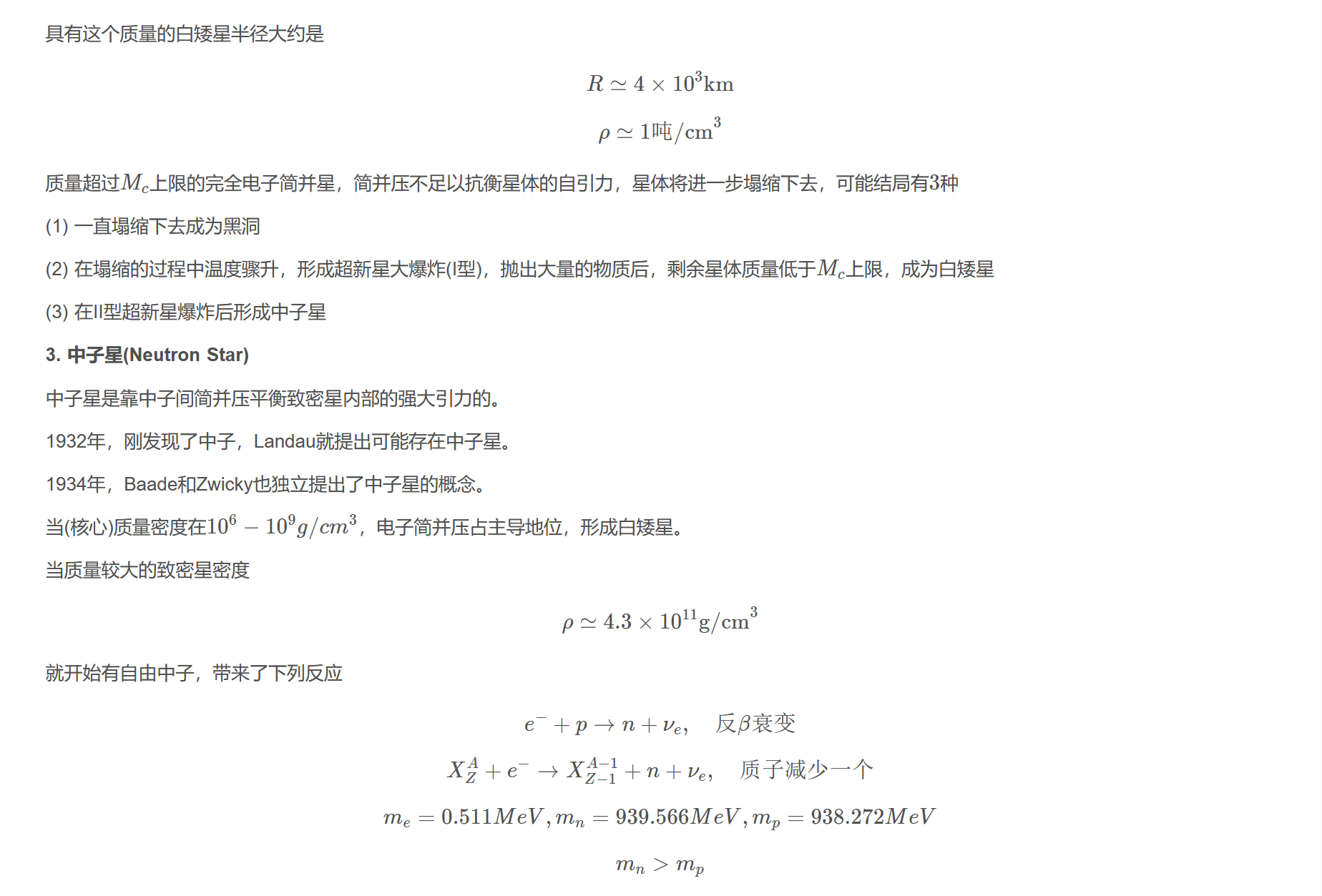

当(核心)质量密度在$10^{6}-10^{9}g/cm^{3}$,电子简并压占主导地位,形成白矮星。

当质量较大的致密星密度

$$\rho \simeq 4.3 \times 10^{11} \mathrm{g / cm}^{3}$$

就开始有自由中子,带来了下列反应

$$e^{-}+p \rightarrow n+\nu_{e},\quad \text{反}\beta\text{衰变}$$

$$X_{Z}^{A}+e^{-} \rightarrow X_{Z-1}^{A-1}+n+\nu_{e},\quad \text{质子减少一个}$$

$$m_{e}=0.511 MeV, m_{n}=939.566 MeV, m_{p}=938.272 MeV$$

$$m_{n}>m_{p}$$

故上述产生中子的反应,电子需要较高的能量。

当密度高到

$$\rho \simeq 10^{14} \mathrm{g /cm}^{3}$$

形成电子气体简并压,抵抗引力作用导致的星体塌缩。

密度较大的中子星的核心也可能存在夸克。

1974年,Rhodes和Ruffine求出中子星质量的上限为

$$M_{\max }=3.2 M_{\odot}$$

中子星的半径(数量级)

$$R \sim 10~\mathrm{km}$$

质量$m>M_{max}$的致密星塌缩后将形成黑洞。

中子星还有以下特点:

(1) 中子星一般具有很大的自转角速度

恒星本身一般具有自转,塌缩后半径小很多数量级,自转角速度剧增,一般中子星自转每秒转一圈或更短。

(2) 中子星表面有十分强的磁场

恒星原来就有磁场散布在$10^{8}\sim 10^{10}$平方公里的恒星表面上,中子星的表面约$10^{2}\sim 10^{3}$平方公里,面积骤减,磁场强度剧增。

(3) 中子星的磁轴不一定与自转轴的方向一致。

(4) 在强磁场中运动的带点粒子$e^{-1}$,$p$产生同步辐射,形成与中子星一起转动的整体。

4. 脉冲星(PSR-Pulsars)

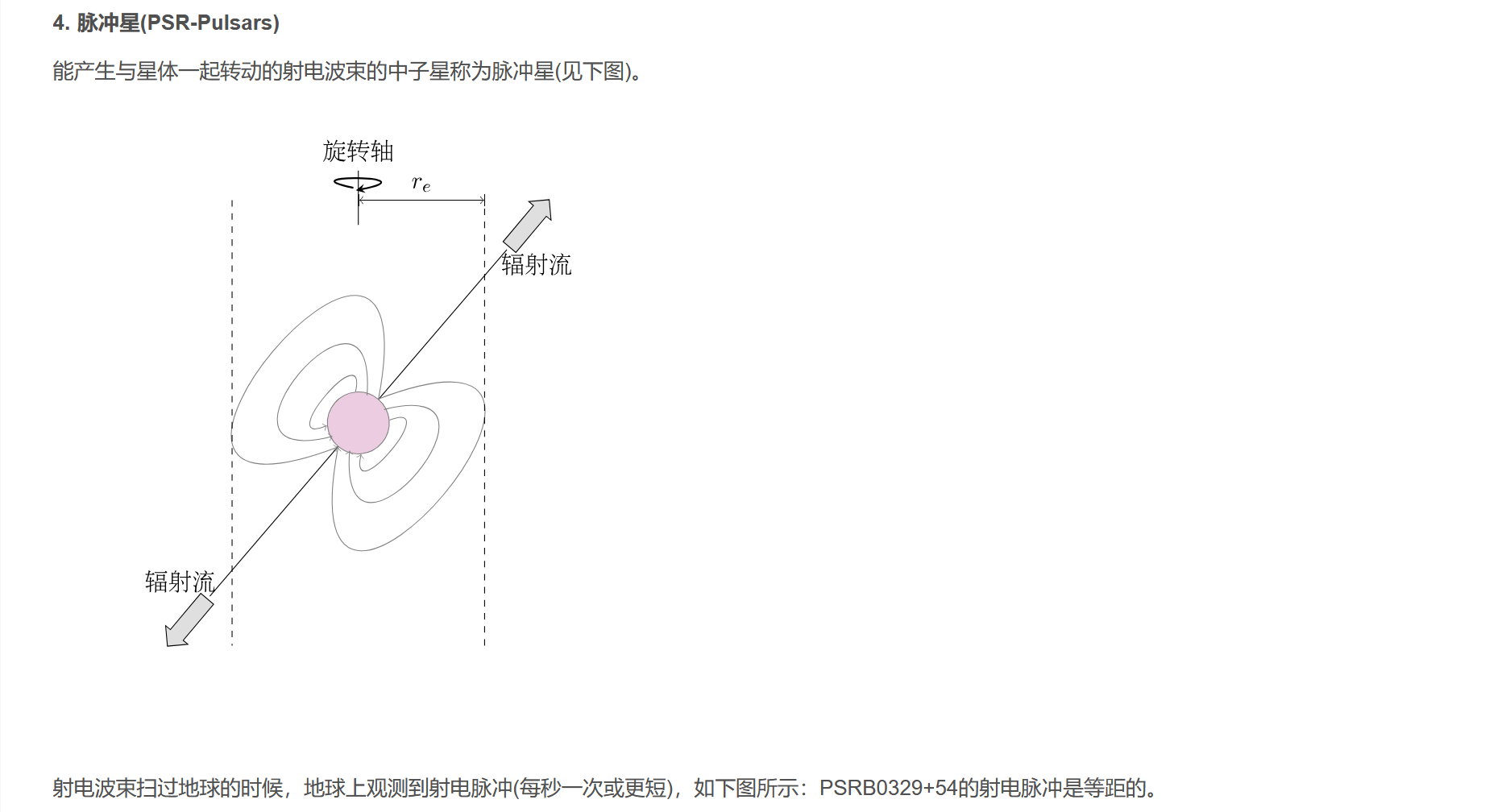

能产生与星体一起转动的射电波束的中子星称为脉冲星(见下图)。

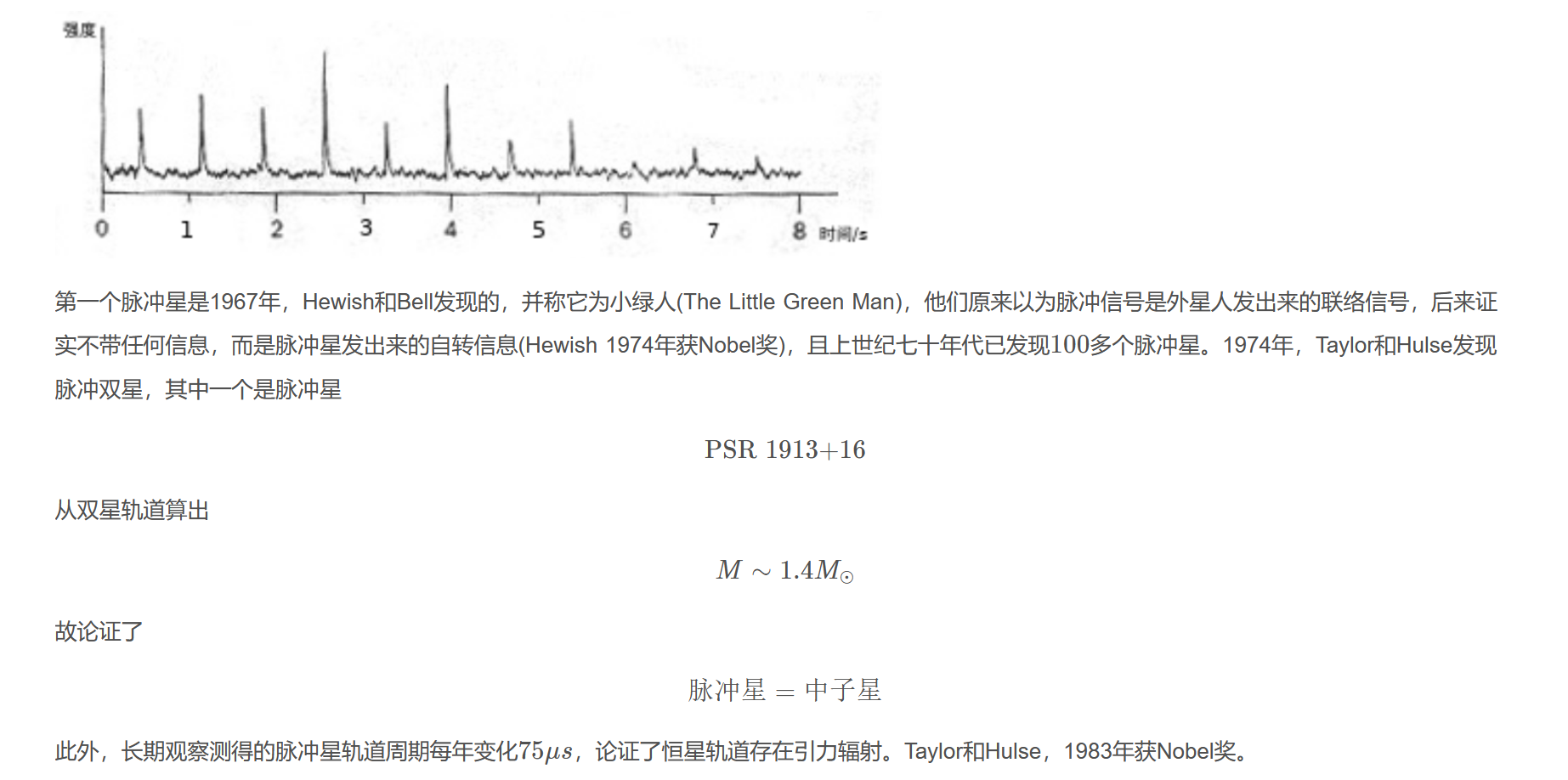

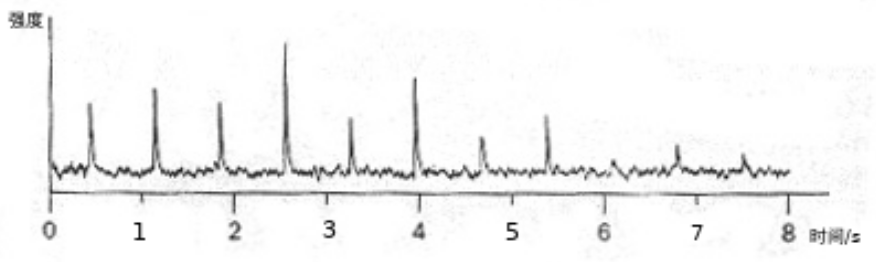

射电波束扫过地球的时候,地球上观测到射电脉冲(每秒一次或更短),如下图所示:PSRB0329+54的射电脉冲是等距的。

第一个脉冲星是1967年,Hewish和Bell发现的,并称它为小绿人(The Little Green Man),他们原来以为脉冲信号是外星人发出来的联络信号,后来证实不带任何信息,而是脉冲星发出来的自转信息(Hewish 1974年获Nobel奖),且上世纪七十年代已发现$100$多个脉冲星。1974年,Taylor和Hulse发现脉冲双星,其中一个是脉冲星

$$\text{PSR 1913+16}$$

从双星轨道算出

$$M \sim 1.4 M_{\odot}$$

故论证了

$$\text{脉冲星}=\text{中子星}$$

此外,长期观察测得的脉冲星轨道周期每年变化$75\mu s$,论证了恒星轨道存在引力辐射。Taylor和Hulse,1983年获Nobel奖。

5. 我国历史上的超新星

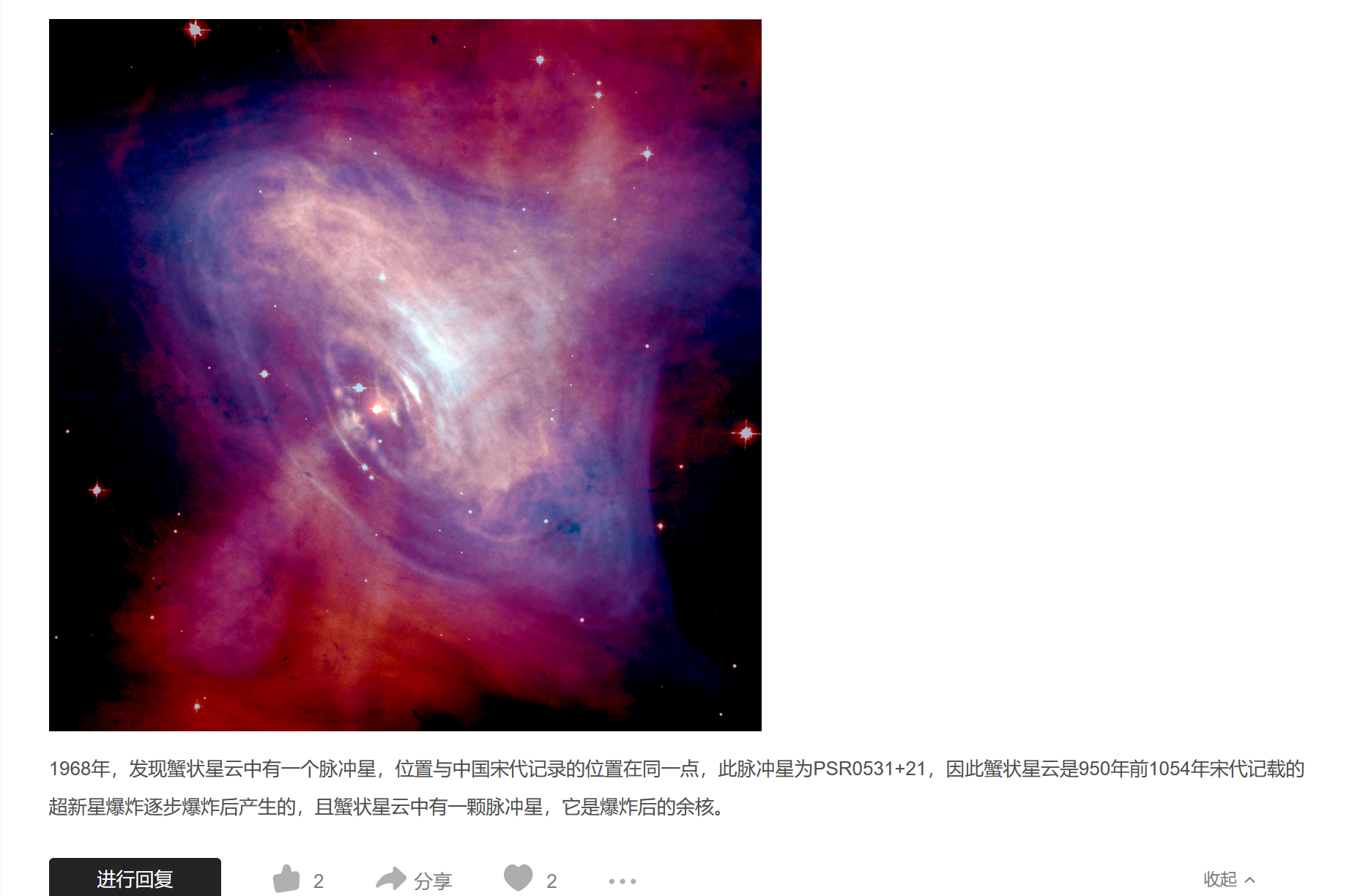

天空突然出现一颗原来没有的明亮的星,称为新星(Nova),中国古代称为客星。新星的寿命只有几天,也有的为一两年,寿命大于半年的称为超新星(Supernova)。我国宋史记载(几段的综合):

《宋史$\cdot$天文志》:宋至和元年五月乙丑,客星由天关东方,可数寸,嘉佑元年三月乃没。

$$\begin{aligned}&\text{至和元年——公元1054年}\\&\text{客星——超新星}\\&\text{嘉佑元年——公元1056年(22个月)}\\&\text{守天关——在金牛座$\zeta$星附近}\end{aligned}$$

1968年,发现蟹状星云中有一个脉冲星,位置与中国宋代记录的位置在同一点,此脉冲星为PSR0531+21,因此蟹状星云是950年前1054年宋代记载的超新星爆炸逐步爆炸后产生的,且蟹状星云中有一颗脉冲星,它是爆炸后的余核。