物理 《同学少年都不贱》——枪花的文集

10.23,将前几天写的那篇改了一下

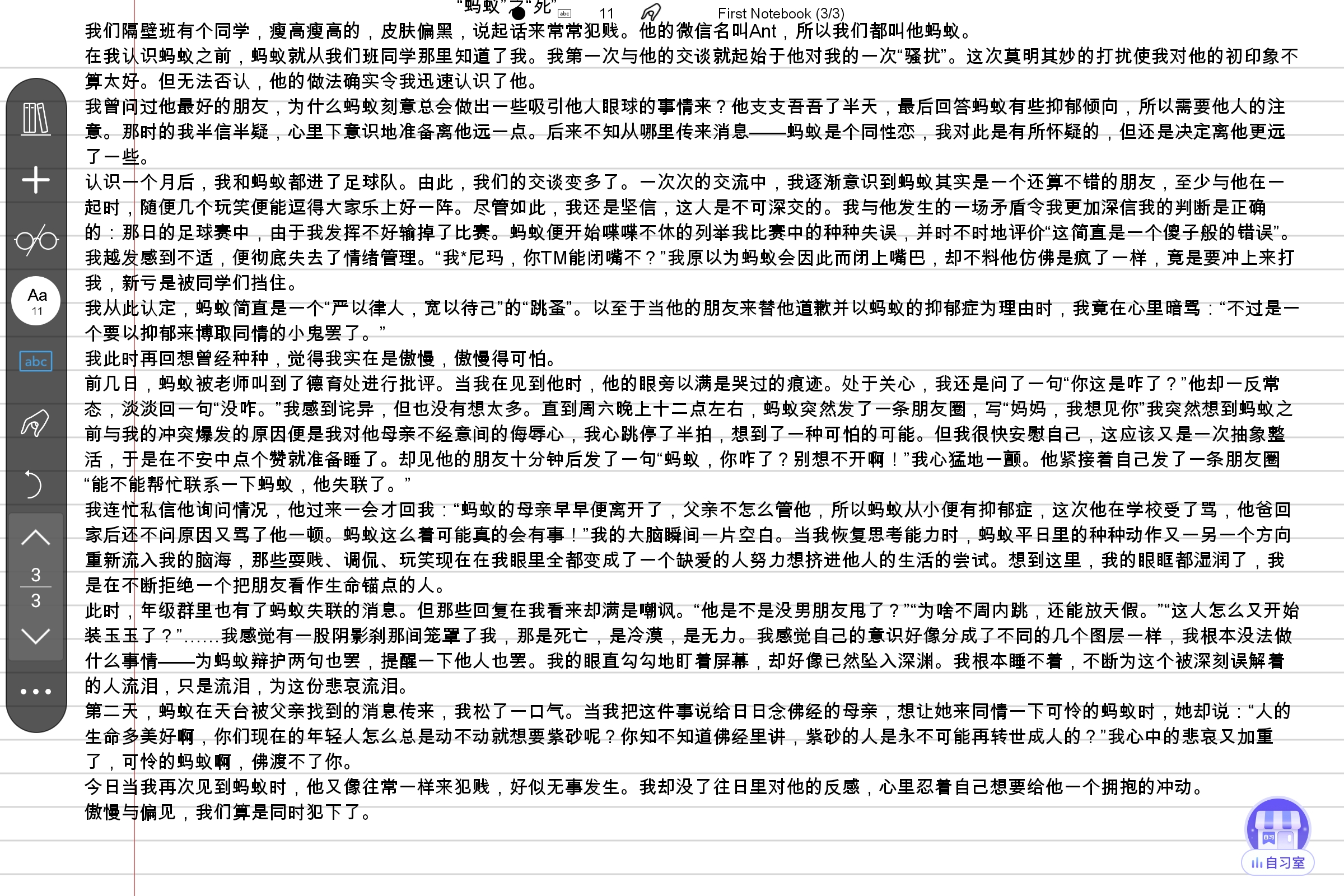

10. 20,更新,这两天的真实事例改编,到现在我的心仍为此事而时不时的发颤,强烈建议大家看看,迄今为止我认为自己写得最好的一篇(直接发图片了),

10.14,终于更新了,写的比较露骨,毕竟是骂自己的话,倒序观看(一首反思自己的诗,我就不放帖子上了)

10.5,更新,我很喜欢Dream on这首歌,因为它写的就是我的人生,所以我也要把他写出来

9.28,更一篇(意外高产,希望质量不减),写了主播所怀念的种种时光,灵感来自天下足球亨利的文案(我会在评论里给出)

9.27,更新一篇,同时推荐一下杰克凯鲁亚克的同名小说《在路上》(精选)

9.25,更新一篇,个人感觉写的很好,致敬了我初三那年天天晚上独自坐在天台上思考的日子,那是段不那么美好却着实改写了我的人生的时光(放精选里了,评论区也可看见)

也是步入高中二年级了(中二病?🤔),总是感觉思绪良多,遂作此文集,希望大家喜欢(不喜欢也没用,主包就这水平🤓)

不定时更新(一般在评论区发,个人觉得写得好的就放到上面),请大家尽情评价!

同学少年都不贱(兼本文集小序)

毕业季的喧嚣终于沉落,操场空旷得如同被遗弃的壳。风卷起几张纸片,如蝶般在空寂的天地间飘飞。我们几个少年散坐在台阶上,肩膀挨着肩膀,传递着冰凉的可乐瓶。水珠滚落,滴在滚烫的水泥台阶上,瞬间蒸发成渺茫的痕迹——我们曾共同分享的青春,难道也终将如此蒸发,杳无踪迹?

那时,我们真如杜甫所写“同学少年都不贱”,彼此平等,毫无贵贱之别。在教室里,在数学题与作业本涂鸦的罅隙里,躲藏着对未来的憧憬,也夹杂着无人知晓的忧愁。在操场上奔跑、跳跃,汗水浸透的衣衫贴紧脊背,炽热阳光下的身影仿佛永远不知疲倦。小卖部前,为几颗糖的滋味争论不休,又为一句笑话笑作一团——彼此间如此亲密无间,仿佛连心跳都同频共振。

然而往昔的亲密无间,终将随着岁月而改变。我偶尔会想起霍尔顿·考尔菲德在《麦田里的守望者》里那既倔强又脆弱的呼喊:“我老是在想象,有那么一群小孩子在一大块麦田里做游戏……我呢,就站在那混帐的悬崖边。我的职务是在那儿守望……”我们,是否也终将奔向那看不见的悬崖?这守望的职责,又该交付给谁?鲍勃·迪伦苍凉的吟唱如预言般在耳边响起:“The Times They Are A-Changin’……承认吧,河水已漫过堤岸。”时代之河奔流不息,谁能保证自己不被裹挟而去?那“不贱”的平等少年,终将随这洪流各奔东西,在命运的岔路口各自挣扎。

未来,我们终将散落天涯。菲茨杰拉德在《了不起的盖茨比》中那盏微弱又执着的绿灯,仿佛在眼前闪烁:“于是我们继续奋力向前,逆水行舟,被不断地向后推,被推入过去。”纵使奋力向前,那绿灯所象征的纯粹过往,是否终究只能成为被推入的“过去”?我们曾如Pink Floyd乐队在《The Wall》中唱出的少年,奋力抵抗着高墙的筑起:“We don’t need no education……Hey! Teachers! Leave them kids alone!”然而,那堵墙终将矗立,隔开彼此,也隔开我们与过去的自己。

夜幕终于低垂,我们缓缓起身道别。我望着他们渐渐远去的背影,在暮色中模糊、缩小,最终没入街角。心中涌起一阵难以名状的惶恐,像塞林格笔下霍尔顿所感受到的,那种对“假模假式”世界即将吞没纯真本我的恐惧。我明白,我们终将变成自己曾经发誓绝不成为的人——那“不贱”的少年,终将如Nirvana乐队在《Smells Like Teen Spirit》中所唱的那样,在“Here we are now, entertain us”的洪流里,被冲刷得面目模糊。

岁月如河,纵使少年们曾以纯净的“不贱”姿态并肩而立,可时代的洪流终将冲刷我们各自奔赴不同的河岸。惶恐的种子早在少年时便已种下:我们终将在人海中失散,纵使重逢,也再难辨认彼此眼中曾经清澈的光芒。那“同学少年都不贱”的平等与纯粹,终成记忆的孤岛——而我们,终将随波逐流,成为自己当年最不愿成为的人。在物是人非的洪流里,我们一边挣扎,一边沉没;那盏象征过往的绿灯,终在暮色深处,无声熄灭。

精选:

一、我的天台

我坐在天台边缘,听着风在耳边如泣如诉,双足悬空于城市之上,摇摇欲坠。楼下的街道,车流如注,人流如织,霓虹灯开始闪烁起来,渐渐亮起,又渐渐熄灭,像一场场无声无息消逝的梦。我坐于此处,似乎与这世界格格不入,又仿佛被遗弃于繁华之外,独享这方寸间的孤寂。

我探手入书包,触到那本《太阳照常升起》粗砺的封面,巴恩斯在巴黎的迷惘与痛楚,隔着书页也能灼伤指尖。我于此,又是否迷途?书包里,还有一张未曾及格的试卷,被揉成一团,塞在角落里,如同被揉皱的自身价值。我再次掏出手机,耳机里,Axl Rose撕裂般的追问在耳道里冲撞回旋:“Where do we go? Where do we go now?” ——这焦灼的诘问,如荆棘般缠绕内心,我确然不知自己究竟该在何处,又该归属何方。

我凝视着下方,城市灯火如蛛网般蔓延,光线编织成网,网住了无数人,也网住了我。我仿佛看见自己亦如网中挣扎的昆虫,被无数条线牵引着,在学业与父母期待之间,在同伴的喧闹与内心沉默之间,在那些“应该”和“想要”之间,被拉扯得几乎断裂。我望着那些被灯光切割成无数碎片的窗户,每一扇窗后,大约都上演着不同的悲欢离合。然而,那些热闹与喧嚣,却愈发显得遥远而陌生,像隔着一层厚厚的玻璃。我听见耳机里,Roger Waters的声音如同从深水传来,冰冷而疏离:“There is no pain, you are receding… I have become comfortably numb.” 这份麻木亦是我的庇护所,帮我隔绝掉那扑面而来的痛苦。这孤独如影随形,侵蚀着我,让我的知觉如沉入深水般,渐渐冷却、钝化。

远处的霓虹灯牌,又一个“梦”字熄灭,如同被现实吹熄的烛火。我凝望着那片黑暗,思绪飘忽不定。我究竟该去向何方?是继续在人群里扮演一个模糊的影子,还是该转身,去追寻那无人知晓的、只属于我的微弱光芒?

“Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, creeps in this petty pace from day to day.”我学着莎士比亚笔下的麦克白,喃喃自语,明日复明日,明日何其多?我日日重复着这无谓的节奏,从一日到另一日,生命在日复一日的踌躇中,是否亦将无声无息地被磨损殆尽?

我站起身,拍拍身上的灰尘,结束吗?不!我依旧站在天台边缘,只是轻轻拍落衣上的尘土。风更大了,吹得衣衫猎猎作响,我站定,如同立于悬崖边一块孤石。我环顾四周,城市灯火如星河般铺展,每一盏灯下,都藏着一个故事,一个或许同样孤独的灵魂。我并非唯一被抛入这片喧嚣之海,却不知何去何从的旅人。

耳机里,David Gilmour的吉他声如水流淌,Roger Waters的声音在风中低语:“How I wish, how I wish you were here. We’re just two lost souls swimming in a fish bowl, year after year.”这世上,多少灵魂如我一般,在无形的鱼缸里漫游,一年又一年,在透明的壁垒中,渴望着被理解,被看见。

我只是转身,朝着那扇通往下方世界的铁门走去。每一步都踩在冰冷的水泥地上,发出沉闷的回响,似在叩问大地,也叩问自己。我明白,答案并不悬于这危楼之顶,亦不会藏身于某句歌词之中。明天,我仍将背上书包,汇入那汹涌的人潮,成为人海中的一滴水珠。然而,我心中某个角落,那盏灯尚未熄灭——它微弱地燃烧着,在内心深处的某个角落,执着地亮着,它无声地告诉我:

纵然此身如尘埃飘零,灵魂却不可在喧嚣中沉沦;纵然明日依旧迷茫,内心的火焰,也需在荒芜中独自燃烧,直至照亮前路。

二、在路上

意识从混沌的深水区挣扎上浮,窗外仍是浓稠的墨色,只有路灯一点昏黄的光晕,固执地拓印在冰冷的窗玻璃上。像某种无声的召唤,催促着这具尚未完全苏醒的躯壳。潦草地洗漱,机械地吞咽,书包甩上肩头——那重量,是日复一日的锚,也是启程的号角。推开门,清冽的空气如刀锋般切入肺腑,我呵出一团白雾,它在昏黄的光晕里升腾、弥散,像某种短暂存在又旋即消逝的宣言。我缩紧脖颈,独自踏入这尚未醒来的街巷,朝着那个被命名为“学校”的坐标点,开始每日的朝圣。

街道在脚下延伸,如同一条沉睡的河床,我们则是其中流动的碎屑。骑车的少年,老旧链条发出“吱呀——吱呀——”的呻吟,车铃偶尔的“叮当”,在空旷的清晨里显得格外突兀,像砸碎寂静湖面的石子。公交车庞大臃肿的身躯喘着粗气停靠,瞬间吐纳出拥挤的人潮。车厢里,体与身体之间没有缝隙,只有书包带子深深勒进肩膀的疼痛,提醒着各自的存在。而我,还有那些沉默的步行者,在料峭的晨风里疾走,呵出的白气在路灯下明明灭灭,如同我们体内短暂逸出的、躁动不安的魂灵。便利店的玻璃门后,透出温暖的光晕,一两只流浪猫蜷缩在光影边缘,喉咙里发出满足的“咕噜”声,那声音微小却自成宇宙,在冰冷的清晨构筑起一个短暂而温暖的乌托邦。我们彼此匆匆点头,或只是眼神的交错,脚步不停,像无数条细小的支流,被无形的引力牵引,汇入同一条奔涌的河道,流向那个既定的、被规划的终点。这重复的汇流,总让我恍惚,仿佛看见无数年轻的身影在城市的峡谷间穿行,眼神里燃烧的,是相似的、对某种尚未定义之物的渴望。

冬天的跋涉,最是考验肉身。北风如同冰冷的剃刀,刮过裸露的皮肤。我裹紧单薄的外套,像一片被风驱赶的枯叶,在寒流中瑟瑟前行。有一次,冻僵的手指失去了知觉,一叠试卷竟从指间滑脱,“哗啦”一声,洁白的纸页如受惊的鸟群,在冰冷的风中四散翻飞。旁边一个身影几乎同时弯下了腰,冻得通红的手指在寒风中笨拙却迅速地捕捉着那些飘飞的纸片。“快跑啊,要迟到了!”他的声音裹在风里,带着笑意,却奇异地像投入冰水中的一块炭火,瞬间在我胸腔里激起一股暖流,融化了指尖的麻木。这猝不及防的暖意,微小却真实,是这冰冷路途上不期而遇的恒星,照亮了某个瞬间的荒原。

雨天则让路途变成一场狼狈的默剧。无数雨伞在头顶拥挤、碰撞,水珠沿着伞骨滑落,冰凉地钻进后颈。鞋底踩过浑浊的积水,泥点便如跋涉的勋章,溅上裤脚。雨幕模糊了视线,也模糊了行人的面目,世界被压缩成脚下湿滑的方寸之地,只剩下雨滴敲打伞面的单调鼓点,持续不断,如同某种永恒的背景音。这湿漉漉的行走,没有起点,也似乎没有终点,只有移动本身在持续。每一步,都踏在流动的镜面上,映照出我们被雨丝切割的、不断变形的倒影。道路本身,成了唯一的真实。

当尖锐的铃声终于刺破空气,像一道闸门落下,暂时截断了这奔涌的河流。我坐在固定的方格里,窗外天色渐明,晨光在玻璃上流淌。书页在眼前摊开,油墨的气味弥漫开来。讲台上,声音在讲述着远方、公式、历史。然而,我的目光却常常失焦,思绪像脱缰的野马,挣脱这四壁的围困,奔回那条刚刚踏过的路。那条路上,有刀子般的风,有冰冷的雨滴,有冻僵的指尖,有飘散的纸片,有同行者模糊而温暖的轮廓,有便利店玻璃后那慵懒的、自成天地的呼噜声。那才是真正在呼吸的、带着体温和尘埃的课堂。我知道,这铃声只是短暂的休止符。当它再次响起,我又将起身,再次汇入那无声奔涌的人潮,踏上那条路——那条在脚下不断延伸、循环往复,既通向已知的牢笼,又隐隐指向内心某种无法言喻的躁动与探寻的“在路上”。它并非横贯大陆的66号公路,没有引擎的轰鸣和爵士乐的喧嚣,但它同样承载着年轻灵魂的每一次悸动、每一次微小的抵抗与每一次对自由的隐秘渴望。我们日复一日地走着,走着,像一群沉默的朝圣者,走向一个并非由自己选择的圣殿,而灵魂的一部分,却总在别处游荡,在清晨的薄雾里,在雨水的倒影中,在车轮碾过柏油路的节奏里,寻找着属于自己的、未被命名的方向。

三、凡是过往,皆为序章

时光的列车,无声地滑过待了三年的走廊。他站在空旷的窗前,十七岁的目光深邃而绵长,逆着光轨,试图触碰那个起点:初秋的薄阳里,背着书包的少年,脚步带着生涩的试探,眼神里却盛满了未经世事的憧憬。浮尘在光柱中游动,像被惊扰的、关于过去的微尘。

当时光的列车缓缓驶过初一的操场。那个奋力奔跑的身影就在那里,深情的目光望过去,是他初次尝到“闯荡”的滋味。汗水蒸腾,跑道在脚下无尽延伸,风声撕裂耳膜,肺腑灼烧似要焚尽。终点线前,他终究力竭扑倒,眼前只有模糊的白色刻痕,和骤然腾起、被命运踏碎的、微苦的尘埃。他就在那里,深情的目光望过去,满眼都是自己十四岁时,那沾满尘土却依然倔强指向远方的、初试啼声的脚印。 那是序章的第一行,带着跌倒的钝响。

当时光的列车缓缓驶过初二的黄昏。那个倔强仰头的剪影就在办公室门外,深情的目光望过去,是他思想初生的棱角,与成人世界第一次无声的碰撞。失利的阴云低垂,他屏息凝听门内的声响:粉笔笃定敲击黑板的节奏、师长低沉如钟的讲解、书页翻动如溪流潺潺……这些声音交织成网,温柔地缚住他年轻的桀骜。紧握的拳心之下,是心底无声涨落的、羞惭与顿悟的潮汐。他就在那里,深情的目光望过去,满眼都是自己十五岁时,那看似坚硬却被一句温言轻易洞穿、融化成春水的、脆弱的反叛盔甲。 那是序章里,最温柔也最深刻的转折。

当时光的列车缓缓驶过初三漫长的雨季。那些伏案的剪影就在书山题海的围困中,深情的目光望过去,是无声的沉浮与积蓄。试卷如雪,层层叠叠,筑起冰冷的城墙。然而,当那猩红的倒计时牌上,“1”字在某个清晨骤然迸裂,积蓄的力量终于冲破堤坝——“跑!” 挣脱桌椅的桎梏,他们如决堤的洪流涌出,冲向那条再熟悉不过的走廊。此刻,它不再是单调的过道,而是一条被青春的脚步点燃、被灼热的呼吸填满的、通往未来的、光芒迸溅的甬道!他们就在那里,深情的目光望过去,满眼都是自己十六岁时,将如山岁月决绝抛向身后,向着未知的光明纵身跃去的、燃烧的背影。那是序章最壮阔、最激昂的终章段落。

时光的列车永不停歇,轰鸣着驶向远方。他指尖轻拂窗沿,带走一层薄如蝉翼的时光之尘。欢笑、泪水、跌倒、奔跑、倔强、妥协……凡此种种,皆已沉入记忆幽深的河床,成为不可复返的过往。然而,这过往,这被时光封存的每一页,又何尝不是命运为未来精心书写的、庄重的序章?它无声地注入生命的河床,在灵魂深处,悄然沉淀为一种方向,一种力量——那是在未来旷野上奔突时,最深沉的回响与最明亮的底气。

原来,那些懵懂的试探、跌倒的尘土、融化的倔强、燃烧的奔跑……它们不是终点,而是起点。是命运之笔在青春扉页上,落下的第一行墨迹,郑重宣告一个更辽阔故事的开始。

少年啊,你与我,皆是彼此生命长卷中,那最值得期待、最波澜壮阔的开篇。

愿凡是过往,皆为序章。

四、Dream on

班门口那“高二”两字在我心底激起一圈无声的涟漪:半程已过。

我低头,指腹下压着的试卷,墨迹犹新,却似一片铅灰的云。那些被红笔刺穿的错误,是昨夜灯下苦熬的沙粒,磨砺着一种名为“梦想”的幻影。时间是一道无声的渊薮,它不疾不徐地吞噬着少年们轻快如鸽的时辰,只留下书页翻动时沙沙的叹息,如同沙漏里细密而固执的流泻。

窗外,天光被教学楼切割成狭长的条块,一格一格,如同我们被精确划分的日程。我偶尔抬头,目光撞上邻桌少年同样疲惫的眼。他镜片后的眼神,像困在玻璃瓶中的萤火,微弱却固执地亮着。我们彼此无言,只听见笔尖在纸上犁出的深痕,沙沙作响,那是我们共同的心跳频率,在题海的潮汐中泅渡。

抽屉深处,揉皱的试卷堆积成小小的山丘。那些鲜红的印记,是抵达梦想前必然要跋涉的荆棘滩涂。我渐渐懂得,所谓成长,不过是无数次在“所求”与“所得”之间那道幽深峡谷上,颤巍巍地架起独木桥。每一次失足坠落,并非全然虚掷,它教会骨肉以更坚韧的质地,如同古树在风折处结出更硬的疤。原来,唯有真正失去过,才隐约窥见胜利那扇窄门的方向——它从不许诺坦途,只在荆棘尽头,投来一线熹微的光。

夜自习的灯火,终于一盏一盏暗下去,如同疲惫的眼睑缓缓合拢。空旷的教室只剩下我,笔尖在演算纸上划出最后一道长长的轨迹,如同一声无声的呐喊,在寂静中耗尽所有气力,笔直而锐利。它最终停在纸页边缘,微微颤抖,然后归于一种奇异的平静。

我靠在冰凉的椅背上,闭上双眼。窗外,城市的灯火如同永不坠落的星辰。一种巨大的疲惫与一种更巨大的释然,如同退潮后温润的沙,悄然漫过脚踝。那些被时间啃噬的焦虑,被试卷磨砺的痛楚,被分数衡量的得失,在此刻的沉寂里,似乎都暂时沉入了水底。

我拿起笔,在那张演算纸的尽头,在最后那道力竭的笔痕旁,轻轻写下几个字,如同在时间的沙地上留下一个微小的印记。然后,将脸埋进臂弯,沉入一片温柔的黑暗。

Dream on。在书页翻动的沙沙声里,在试卷堆积的潮汐之上,在青春这趟注定颠簸的航行中。唯有如此,才能泅渡过这漫长的、以笔为桨的岁月长河,抵达那或许微茫、却终将属于我们的彼岸晨光。

五、