物理 科学史人物志—牛顿

此帖先用于写科学史,详情请看评论重启这个贴,以后将以模块的形式每周两篇发出来,目前进度:1.3物质结构·中子发现(查得维克 ),如果想看一些照片就请翻评论,如果只看内容可直接浏览正文

前几日收到了这个新平板上化学,惊喜发现论坛又下回来了,于是我觉得聊聊我现在比较感兴趣的、比我原来所说更贴近质心的主题—科学史,聊聊那些科学史名人。于是决定把这弥足珍贵的第一篇留给科学史当之无愧第一名—艾萨克·牛顿,内容主要融合百度及up主胡晓闲,当然,本片也是我本人打字所写(原来发历史题材的时候就有的防伪码@✟ζ红衣主教&Héber—15✟ )

艾萨克·牛顿(Isaac Newton,1643年1月4日-1727年3月31日)是英国物理学家、数学家、天文学家和自然哲学家,被广泛认为是有史以来最具影响力的科学家之一。他对科学革命和现代科学体系的建立作出了奠基性贡献。

壹‖主要科学贡献:

1. 经典力学与运动定律 先是提出牛顿三大运动定律,为经典力学奠定了基础(第一定律,即惯性定律,第二定律,即力的作用与加速度关系,第三定律即作用与反作用力。后又提出万有引力定律:通过数学公式描述物体间的引力作用,解释了行星运动规律和潮汐现象。传说中苹果落地的启发虽广为流传,但实际我不太相信😂。

2. 微积分学 与莱布尼茨独立发明了微积分(争议持续多年,牛顿1666年发明,但并未提出,之后1676年莱布尼茨发明并提出,牛顿却赖帐不认,实属不要脸),为现代数学和物理学提供了关键工具。

3. 光学研究 他发现白光由不同颜色的光组成(棱镜分光实验),提出光的粒子说。 - 发明反射式望远镜,改进天文观测技术。

4. 出版《自然哲学的数学原理》 1687年出版这部巨著,系统阐述了力学和万有引力理论,标志着经典物理学的诞生。

贰‖生平资历

早年出生于英格兰伍尔索普村,幼年家境普通,曾辍学务农,后考入剑桥大学三一学院。- 1665-1666年因鼠疫返乡期间,在数学、光学和引力领域取得突破性发现。奠定学术地位,曾任剑桥大学教授、英国皇家学会会长,1705年被封为爵士(首位获此荣誉的科学家)。晚年转向神学和炼金术研究,担任英国皇家铸币厂主管,推动货币改革。最出名的就是与莱布尼茨的微积分优先权之争、与胡克关于引力理论的争论广为人知。 其科学方法论(观察→数学建模→实验验证)深刻影响了启蒙运动和现代科学。

叁‖后人评价与名言

爱因斯坦评价:“牛顿是第一个为人类找到可理解自然规律框架的人。”

牛顿的名言: “如果我看得更远,那是因为站在巨人的肩膀上。”(尽管这句话可能暗含对同时代科学家的讽刺,但至今仍被用来强调知识的传承性。)

第二个模块是玻尔模型,玻尔模型是由丹麦物理学家尼尔斯玻尔于1913年提出的原子结构理论模型,它巧妙地融合了经典物理和初生的量子概念,成功解决了卢瑟福行星模型面临的致命问题,并首次在理论上解释了氢原子光谱。其提出过程可以概括为以下几个关键步骤和背景:

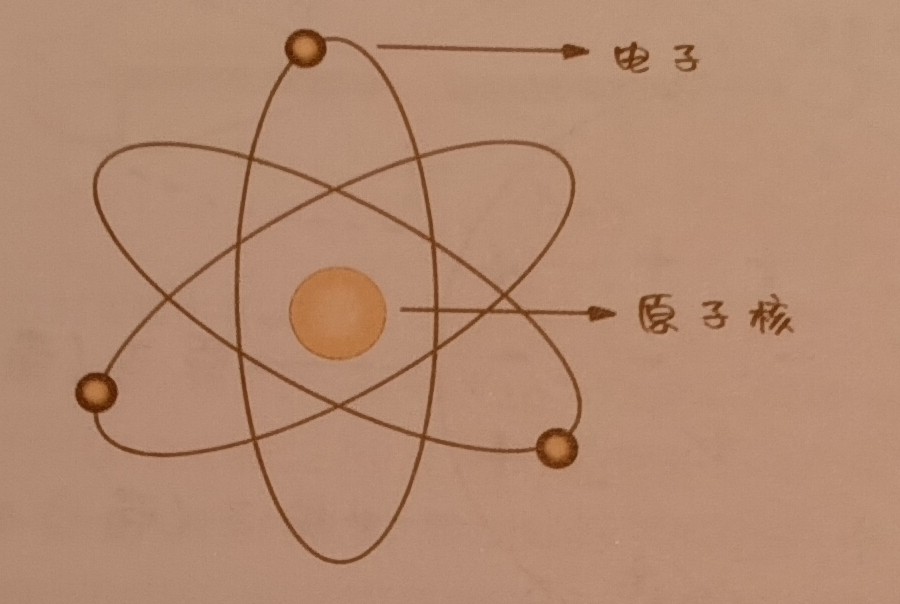

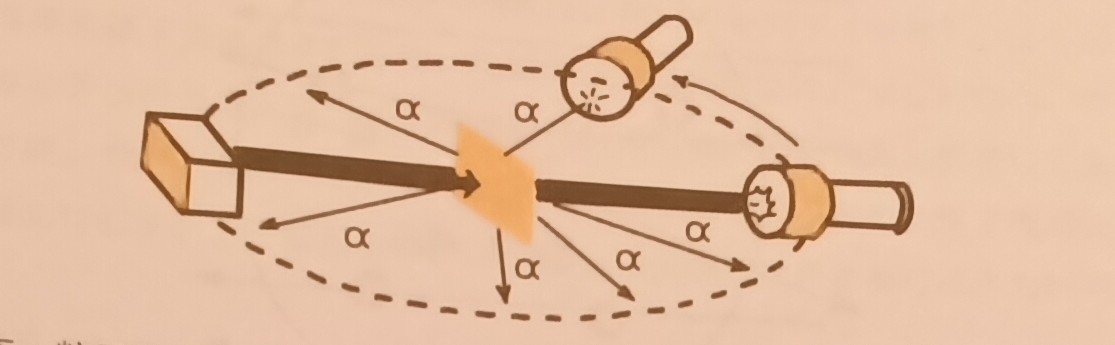

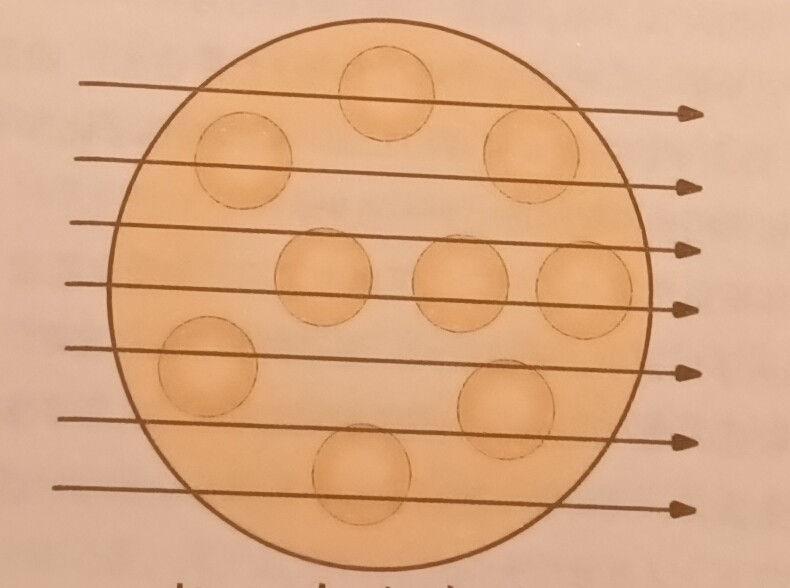

1. 卢瑟福模型的困境 :书接上回,卢瑟福通过α粒子散射实验,推翻了“葡萄干布丁模型”,提出了原子的**核式结构模型**(行星模型):原子中心有一个带正电的、质量集中的原子核,电子像行星围绕太阳一样在核外轨道上运动。

经典电磁理论的灾难:根据经典电磁理论,做加速运动的带电粒子(如绕核旋转的电子)会以电磁波的形式辐射能量。这意味着电子会迅速失去能量,螺旋式坠入原子核,原子会在极短时间内(约10^{-12}秒)坍缩!这与现实中稳定的原子相矛盾。

原子光谱的困惑:实验观测到的原子光谱(特别是氢原子光谱)是离散的线状谱(如巴尔末系),每条谱线有特定的波长。而经典理论预言加速运动的电子辐射的应该是连续谱(所有频率的光都有),这又与实验不符。

2. 玻尔的灵感和出发点:玻尔(当时在卢瑟福的实验室工作)深刻认识到卢瑟福模型的成功(解释了散射实验)和面临的巨大危机(稳定性与光谱问题)。他受到当时新兴的量子概念的启发(也就大概是普朗克的量子化,即普朗克为解释黑体辐射,提出能量只能以离散的“量子”形式发射或吸收,能量子 E = hν (h是普朗克常数,ν是频率)。和爱因斯坦的光量子即爱因斯坦提出光本身也具有粒子性(光子),其能量也是 E = hν。

3. 然后玻尔模型就拟定了的三大核心假设 ,如下:

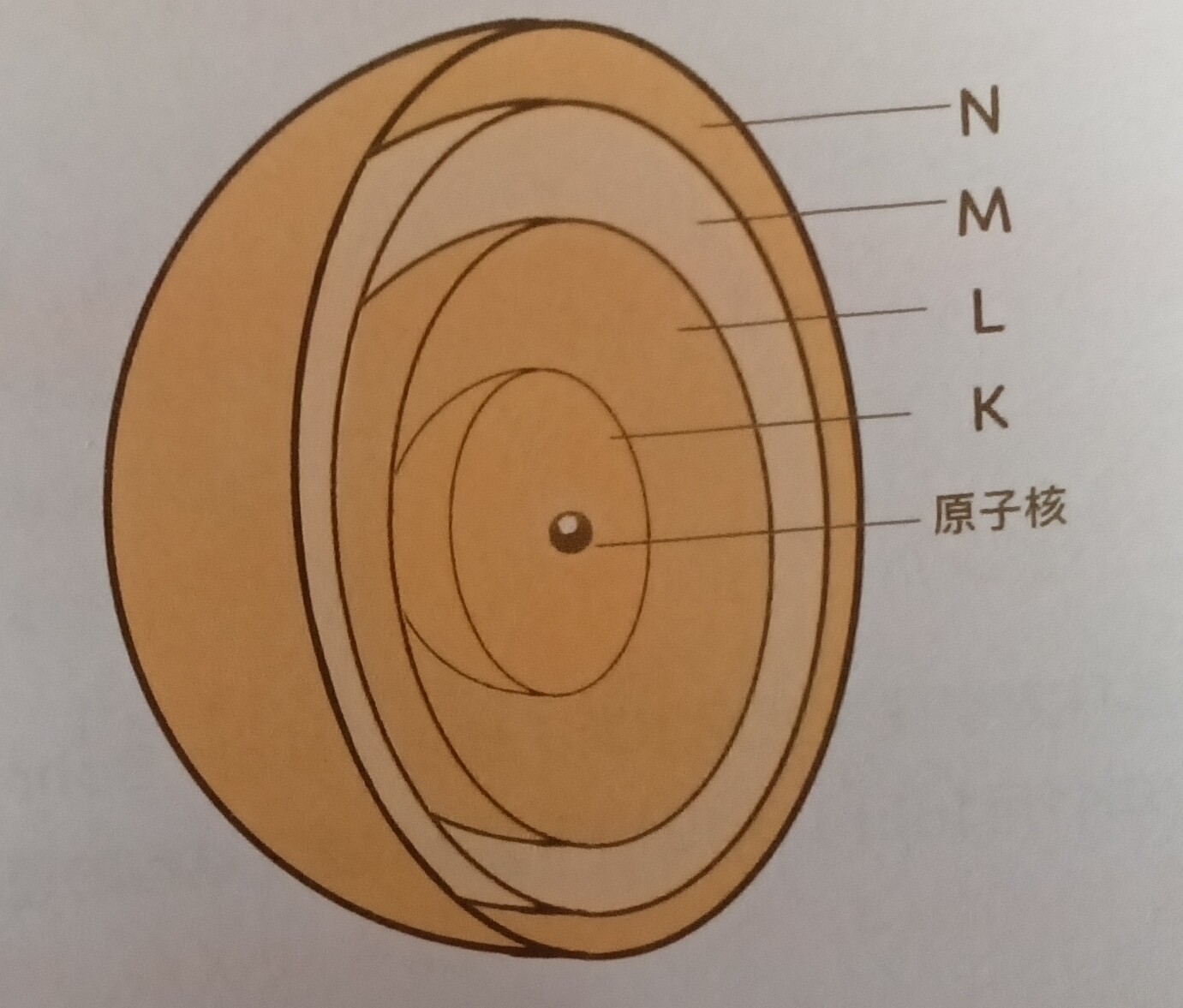

定态假设:电子只能在某些特定的、不辐射能量的圆形轨道上运动。这些轨道称为定态。电子在定态中运动时,虽然在做加速运动,但不发射电磁辐射(这直接违反了经典电磁理论)。

量子化条件 (角动量量子化):电子轨道的角动量 L 只能取普朗克常数 h 除以 2π 的整数倍:

`L = mvr = nħ` (其中 n = 1, 2, 3, ... 称为“主量子数”, ħ = h/2π)

这个公式强制规定了哪些轨道是允许的。轨道半径 r 和电子速度 v 因此被量子化,只能取某些分立的值。

频率条件 (跃迁假设):当电子从一个能量为 E_i 的定态轨道跃迁到另一个能量为 E_f 的定态轨道时,会吸收或发射一个光子。光子的频率 ν 由两个定态的能量差决定:

`|E_i - E_f| = hν`

如果 E_i > E_f,发射光子;如果 E_i < E_f,吸收光子。

4. 推导:

利用牛顿力学(电子绕核的向心力由库仑引力提供)和他的角动量量子化条件 (`mvr = nħ`),玻尔推导出了氢原子中电子允许的轨道半径:

`r_n = (4πϵ₀ħ²n²) / (m_e e²) = a₀ n²`(打这种公式好费力![]() )

)

其中 `a₀` 是玻尔半径 (n=1时的轨道半径,约 0.529 Å),是原子尺度的基本单位。

* 结合轨道半径,他进一步推导出了电子在定态轨道上的总能量(动能+势能):

`E_n = - [m_e e⁴] / [8ϵ₀²h²] * (1/n²) = - (13.6 eV) / n²`

能量 E_n 也是量子化的,且是负值(表示电子被束缚在原子核周围),n=1 时能量最低(基态),n越大能量越高(激发态)。

解释氢光谱:这是玻尔模型最辉煌的成就。当电子从高能级 n_i 跃迁到低能级 n_f 时,发射光子的波数为:

`ṽ = 1/λ = R_H (1/n_f² - 1/n_i²)`

其中 `R_H` 是里德伯常数。玻尔从基本物理常数(m_e, e, h, c)出发,理论推导出了里德伯常数的表达式:

`R_H = (m_e e⁴) / (8ϵ₀²h³c)`

其理论计算值与当时最精确的实验测量值惊人地吻合!这完美解释了氢原子光谱(如巴尔末系对应 n_f=2, n_i>2 的跃迁)的离散性、特定谱线位置以及里德伯公式的来源。

5.意义: 首次用量子化概念成功解释了原子的稳定性和氢原子光谱,解决了卢瑟福模型的致命缺陷。引入了“定态”、“量子跃迁”、“能级”等革命性概念,这些成为后续量子力学的基础。理论推导出里德伯常数,是理论物理的巨大成功。

总结:玻尔在卢瑟福核式模型面临经典理论崩溃(稳定性与连续谱问题)和原子光谱离散性实验事实的背景下,受到普朗克和爱因斯坦量子思想的启发,大胆地提出了三个核心假设(定态、角动量量子化、跃迁频率条件)。他利用经典力学结合量子化条件,推导出了氢原子电子的量子化轨道半径和能级公式,并成功地理论推导出与实验精确吻合的里德伯常数,完美解释了氢原子光谱的规律。这一模型是量子理论发展史上的里程碑,但其局限性也促使了更完备的量子力学(波动力学)

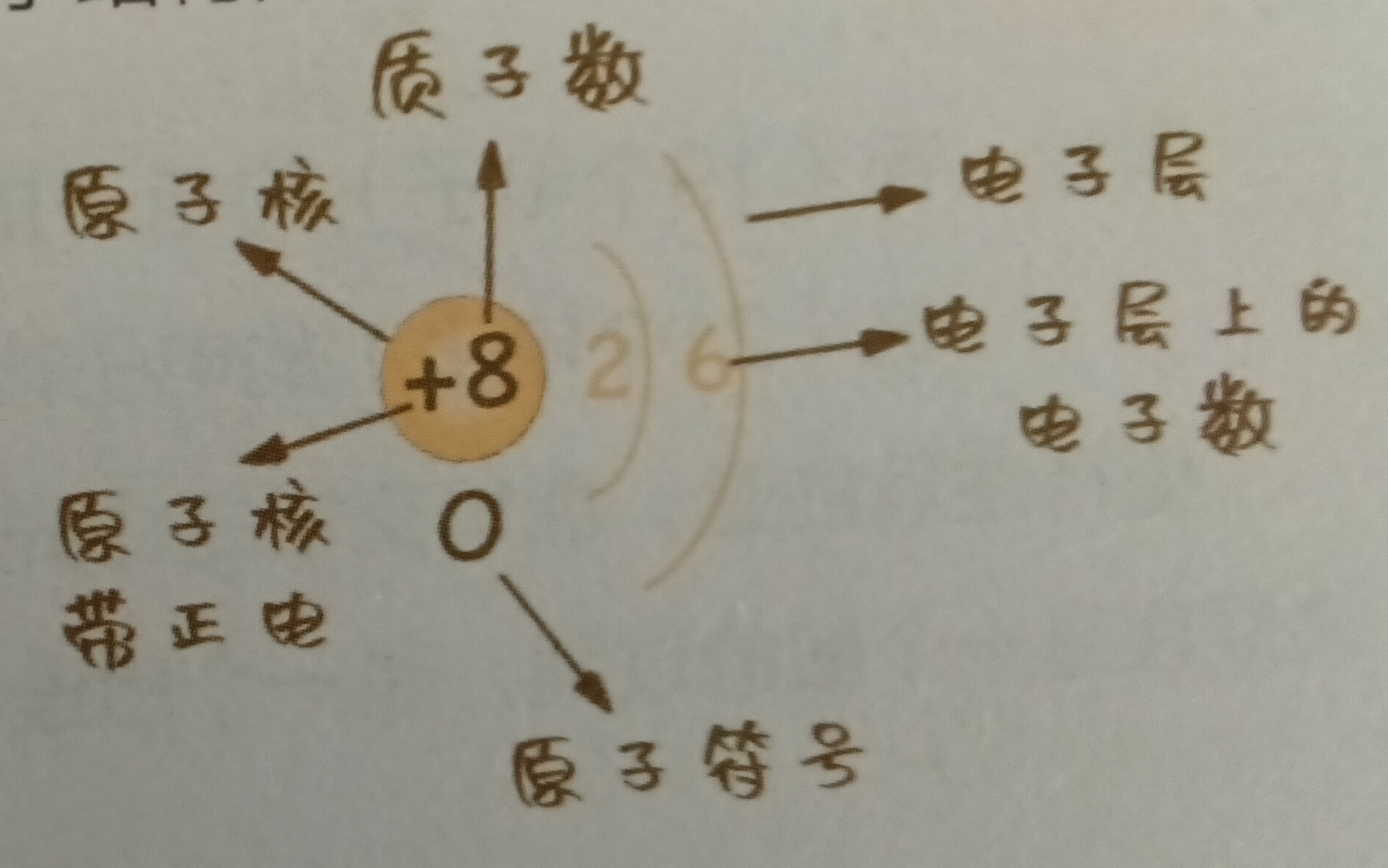

第三个内容是中子的发现,在20世纪初,科学家们已经知道原子由带正电的原子核和带负电的电子组成。卢瑟福的α粒子散射实验确立了原子的核式结构模型。随后,人们认识到原子核本身是由带正电的质子(氢原子核)和另一种粒子组成的,并发现了一些端倪,详细如下

镇贴图,门佬

搞错了

防伪结尾:Vamous